भारत का अंतरिक्ष स्टेशन: सपने को साकार करने की संभावनाएँ और प्रयास

प्रस्तावना

भारत दशकों से अंतरिक्ष अनुसंधान में नयी ऊँचाइयाँ छू रहा है। उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा और मंगल अभियानों के बाद, अब देश की निगाहें अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पर टिकी हैं। एक अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में स्थित ऐसा आवासीय प्रयोगशाला होता है जहाँ अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहकर सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (microgravity) वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का सपना न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण होगा, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय गौरव का नया अध्याय भी लिखेगा। इस लेख में हम अंतरिक्ष स्टेशन की महत्ता, भारत के मौजूदा अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान मिशन, तकनीकी प्रगति, योजनाओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही, 2035 तक स्थापित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (“भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035”) की परिकल्पना और उससे जुड़े प्रयासों का आकलन करेंगे।

अंतरिक्ष स्टेशन क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व:-

अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल कृत्रिम उपग्रह होता है जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाता है और जिसे मानव लंबे समय तक निवास व संचालन कर सकते हैं। अब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तथा रूस, अमेरिका, चीन के अपने-अपने स्टेशन मानव को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रखने में सक्षम रहे हैं। वैज्ञानिक महत्व की दृष्टि से, अंतरिक्ष स्टेशन अद्वितीय शोध प्रयोगशाला की तरह कार्य करता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगभग मुक्त माइक्रोग्रैविटी वातावरण उपलब्ध कराता है, जिससे कई भौतिक, रसायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन नए तरीके से संभव होता है। उदाहरण के लिए, द्रवों का प्रवाह, अग्नि का स्वरूप, मानव शरीर पर दीर्घकालिक भारहीनता का असर, तथा जीवविज्ञान संबंधी प्रयोग ISS पर लगातार हो रहे हैं जिनसे पृथ्वी पर लाभकारी परिणाम मिले हैं।

माइक्रोग्रैविटी में किये गए प्रयोगों से दवाओं के विकास, ऊतक-विकास (टिश्यू कल्चर), क्रिस्टल उगाने, और नई सामग्री (मैटीरियल) के अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिकों को यह भी समझने में मदद करते हैं कि लम्बे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे अस्थि-घनत्व में कमी, मांसपेशियों में शिथिलता, दृष्टि पर प्रभाव आदि, ताकि भविष्य में चंद्रमा और मंगल जैसे दीर्घ अवधि के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी की जा सके। संक्षेप में, एक अंतरिक्ष स्टेशन मानव को अंतरिक्ष में लंबे प्रवास का मंच प्रदान करता है और साथ ही अनेकों शोधों हेतु एक स्थायी कक्षा-स्थापित प्रयोगशाला मुहैया कराता है।

विज्ञान के अलावा, अंतरिक्ष स्टेशन किसी भी राष्ट्र के लिए तकनीकी कौशल और शक्ति का प्रतीक भी होते हैं। अब तक केवल अमेरिका (स्कायलैब, International space station साझेदारी), रूस/सोवियत संघ (सैल्यूट श्रृंखला, मीर), चीन (तियांगोंग) ने अपने स्पेस स्टेशन बनाए हैं। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होने से देश उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान और कक्षीय आवास की पूर्ण क्षमता है। यह कदम निश्चय ही देश के विज्ञान समुदाय के साथ-साथ आम जनता के लिए भी प्रेरणास्रोत होगा और STEM शिक्षा को बढ़ावा देगा।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और इसरो की भूमिका

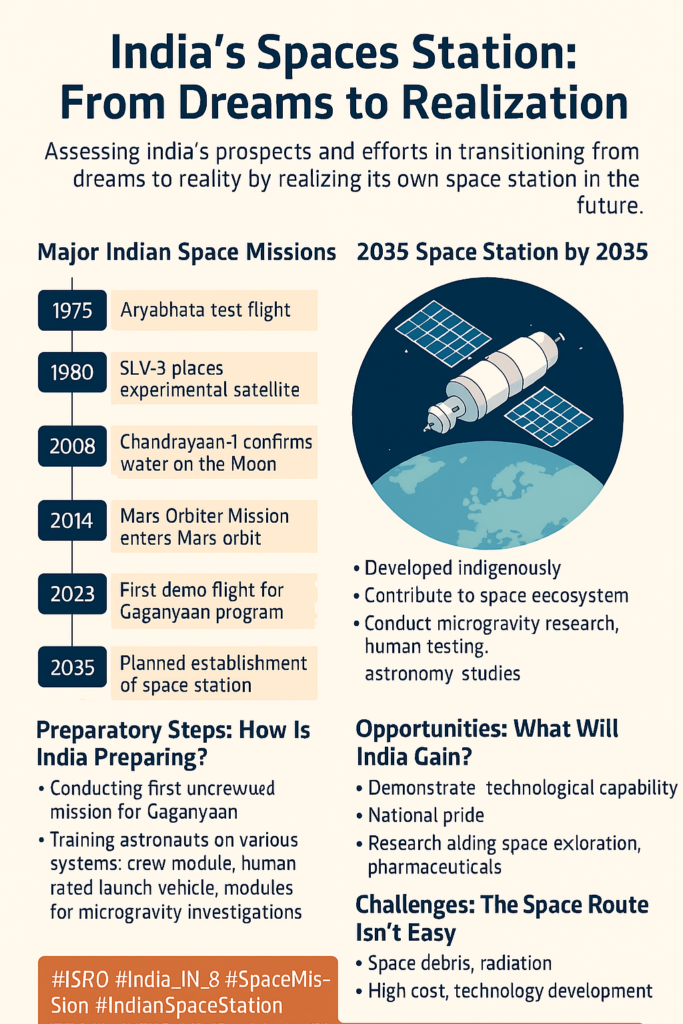

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी विनम्र शुरुआत से एक लंबा सफर तय कर चुका है। 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम ने 1969 में इसरो (Indian Space Research Organisation – इसरो) की स्थापना देखी। प्रारंभिक चरण में भारत ने अन्य देशों की मदद से रॉकेट प्रक्षेपण सीखना शुरू किया। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, जो भारत के अंतरिक्ष स्वप्न की नींव रखता है। 1980 में भारत ने SLV-3 रॉकेट द्वारा रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित करके स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता हासिल की।

इसके बाद, इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV जैसी प्रक्षेपण प्रणालियों का विकास किया, जिनके माध्यम से सैकड़ों उपग्रह – भारतीय एवं विदेशी – सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किए गए। भारत के उल्लेखनीय मिशनों में 2008 का चंद्रयान-1 (चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता), 2014 का मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) जिसने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर इतिहास रचा, तथा 2019 का चंद्रयान-2 (जिसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है) शामिल हैं। हाल ही में 2023 में चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट-लैंडिंग कर भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। इन सफलताओं ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

इसरो की भूमिका इन सफलताओं में केन्द्रीय रही है। इसरो न केवल प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों का विकास करता आया है, बल्कि दूरसंवेदी (remote sensing), संचार, नेविगेशन (जैसे NAVIC), खगोलीय विज्ञान (AstroSat) और अंतरग्रहीय अन्वेषण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उल्लेखनीय है कि यह सब भारत ने तुलनात्मक रूप से सीमित बजट और संसाधनों के बावजूद किया, जिससे इसरो की पहचान एक कुशल एवं किफायती अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में बनी।

मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में भी भारत ने कदम बढ़ाने शुरू किए थे। 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज़ द्वारा सैल्यूट-7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। हालांकि वह मिशन सोवियत सहयोग से था, भारत अपने स्वतंत्र मानव मिशन का सपना देखता रहा। बीते वर्षों में इसरो ने Space Capsule Recovery Experiment (2007) और Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment (2014) जैसे परीक्षण करके लौटने योग्य अंतरिक्ष कैप्सूल तकनीक पर काम किया है। इन प्रयोगों में एक छोटे कैप्सूल को कक्षा में भेजकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस उतारा गया, जो मानव मिशन हेतु आवश्यक पुनःप्रवेश (re-entry) तकनीक के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम थे।

इस पृष्ठभूमि में, भारत का अगला तार्किक कदम मानव अंतरिक्ष उड़ान (Human Spaceflight) कार्यक्रम गगनयान और फिर अपने भारत का अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना है। इसरो, बतौर देश की अंतरिक्ष एजेंसी, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर तकनीकी व संगठनात्मक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में जुटा है।

गगनयान मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में उसका महत्व

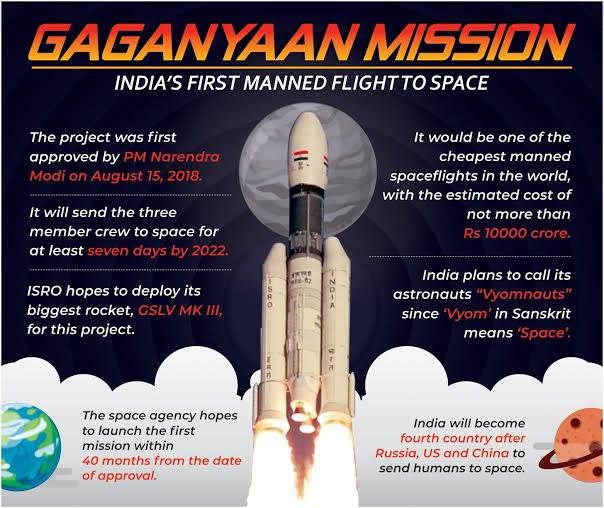

गगनयान मिशन भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान परियोजना है, जिसे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ (वर्ष 2022) तक पूरा करने का लक्ष्य प्रारंभ में रखा गया था। यद्यपि समयरेखा में बदलाव हुआ है, लेकिन गगनयान का महत्व कम नहीं हुआ है। यह मिशन भारत के लिए Human Spaceflight क्षमता प्रदर्शित करने वाला प्रोजेक्ट है। इसके तहत भारत तीन अंतरिक्षयात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा (~400 किमी ऊँचाई) में लगभग 3 दिनों के मिशन पर भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा। इस मिशन के सफल होने पर भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्वयं की क्षमता से मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा।

गगनयान मिशन के तहत एक ऑर्बिटल मॉड्यूल बनाया जा रहा है, जिसमें क्रू मॉड्यूल (जहाँ अंतरिक्षयात्री रहेंगे) और सर्विस मॉड्यूल (इंजन, ईंधन, विद्युत आदि सिस्टम सहित) शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल को पुनःप्रवेश के दौरान अत्यधिक ताप से बचाने के लिए उन्नत ताप रोधन प्रणाली (Thermal Protection System) विकसित की गई है। आपातकालीन स्थितियों में लॉन्च के दौरान कैप्सूल को रॉकेट से दूर ले जाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया, जिसका जुलाई 2018 में परीक्षण (पैड एबोर्ट टेस्ट) सफल रहा। गगनयान के लिए इसरो ने अपने विश्वसनीय लॉन्चर GSLV Mk III (नया नाम LVM3) को मानव-उपयुक्त बनाने हेतु उसमें आवश्यक सुधार किए हैं। इस संशोधित रॉकेट को मानव रेटेड LVM3 (HLVM3) कहा जाता है, जिसकी क्षमता 10 टन पेलोड को 400 किमी की कक्षा में स्थापित करने की है। HLVM3 में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं, जैसे उड़ान के हर चरण में आपातकालीन बचाव प्रणाली उपलब्ध कराना।

भारत ने गगनयान के अंतरिक्षयात्रियों (व्योमनौट्स) के चयन और प्रशिक्षण पर भी कार्य किया है। भारतीय वायुसेना के चार परीक्षण पायलट इस मिशन हेतु चुने गए और उन्होंने रूस के गगारिन अंतरिक्ष केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा किया। अब बंगलुरु स्थित ट्रेनिंग सुविधा में उनकी मिशन-विशिष्ट प्रशिक्षण जारी है। अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता, जीवन समर्थन प्रणाली, मिशन सिमुलेशन, समुद्र में लैंडिंग के बाद बचाव आदि सभी पहलुओं का अभ्यास कराया जा रहा है।

गगनयान मिशन, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। ISRO अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ ने कहा है कि “गगनयान कार्यक्रम मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है, और एक बार यह हो जाने पर हम आगे स्पेस स्टेशन बनाने पर ध्यान देंगे।” उन्होंने संकेत दिया कि स्पेस स्टेशन परियोजना अगले 20-25 वर्षों के समयक्षेत्र में फैली एक बड़ी योजना है। गगनयान के जरिए भारत वे सभी मूलभूत तकनीकें सीख लेगा जो एक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक हैं – जैसे जीवन समर्थन प्रणाली, दीर्घावधि कक्षा में रहने की प्रणालियाँ, डॉकिंग (यानों को अंतरिक्ष में जोड़ना) इत्यादि। वास्तव में, ISRO ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि गगनयान के बाद का लक्ष्य अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है।

इस प्रकार, गगनयान मिशन केवल एक सिंगल मिशन न होकर एक व्यापक मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। इसके सफल होने के बाद भारत के पास प्रशिक्षित अंतरिक्षयात्री, मानव-रेटेड रॉकेट, लौटने योग्य स्पेस कैप्सूल, जीवन समर्थन प्रौद्योगिकी और ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (मिशन कंट्रोल, रिकवरी आदि) मौजूद होंगे। यही क्षमताएँ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और उसके निरंतर संचालन की बुनियाद बनेंगी। इसलिए गगनयान, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है।

अब तक किए गए तकनीकी प्रयास और योजनाएं (Docking सिस्टम, Life Support, GSLV Mk III आदि)

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य को पाने के लिए इसरो कई महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कर रहा है:

- रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली (Launch Vehicle): जैसा ऊपर वर्णित है, GSLV Mk III (LVM3) को मानव-मिशन हेतु अनुकूल बनाया गया है और भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल प्रक्षेपित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन 2030 के दशक में अंतरिक्ष स्टेशन के बड़े हिस्से भेजने के लिए इसरो एक और अधिक क्षमता वाले नेक्स्ट-जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) पर भी विचार कर रहा है। वर्तमान योजना के अनुसार पहला मॉड्यूल LVM3 द्वारा 2028 में और शेष मॉड्यूल NGLV द्वारा 2035 तक भेजे जाएंगे।

- Docking प्रणाली: अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ने (rendezvous and docking) की क्षमता अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि स्टेशन को अलग-अलग मॉड्यूल लॉन्च कर जोड़कर बनाना होगा और नियमित रूप से क्रू यान को स्टेशन से जोड़ना होगा। इसरो ने स्वदेशी डॉकिंग तकनीक विकसित करने हेतु स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDEx) मिशन किया है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने PSLV-C60 रॉकेट द्वारा लगभग 220-220 किग्रा के दो छोटे उपग्रह (SDX-01 और SDX-02) को अंतरिक्ष में भेजकर उनकी स्वतः डॉकिंग का प्रदर्शन किया। ये दोनो उपग्रह प्रारंभिक कक्षाओं को समायोजित करते हुए एक-दूसरे के करीब आए और स्वचालित रूप से सुरक्षित डॉकिंग संपन्न की। इस सफलता के साथ भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया जिन्होंने स्वदेशी तकनीक से ऑर्बिट में डॉकिंग कर दिखाई। स्पेसफ्लाइट नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मिशन में इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड (जो ISS पर उपयोग होता है) जैसा तंत्र इस्तेमाल किया गया, ताकि भविष्य में यह तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन या आने वाले भारतीय स्टेशन दोनों के अनुकूल हो सके। SpaDEx से मिले डेटा का उपयोग इसरो अपने डॉकिंग हार्डवेयर को परिपक्व बनाने में करेगा, जिससे गगनयान के बाद आने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल या अंतरिक्ष स्टेशन के खंडों को जोड़ा जा सके।

- पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (ECLSS – Life Support): अंतरिक्ष स्टेशन पर या गगनयान कैप्सूल के भीतर लम्बे समय तक मानव को जीवित व स्वस्थ रखने के लिए एक पृथ्वी-जैसा वातावरण बनाना पड़ता है। इसमें ऑक्सीजन प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तापमान-नमी नियंत्रित रखना, पानी और भोजन की व्यवस्था, तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इसरो ने ECLSS विकसित करने का निर्णय लिया है। इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ ने बताया कि शुरू में यह प्रणाली विदेश से लेने की कोशिश की गई, किंतु कोई देश इसे साझा करने को तैयार नहीं था, इसलिए अब इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। गगनयान के लिए बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली (जिसमें तीन दिन तक 3 अंतरिक्षयात्रियों के लिए वातावरण बने) तैयार की जा रही है। यह तकनीक कठिन है क्योंकि इसरो को पहले उपग्रहों और रॉकेटों पर ही काम करने का अनुभव था, मानव जीवन रक्षा प्रणाली का नहीं। लेकिन देशी उद्योग और शोध संस्थानों की मदद से इसरो आवश्यक अवयव (जैसे ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले सबसिस्टम, CO₂ स्क्रबर, तापमान नियंत्रण इत्यादि) विकसित कर रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ECLSS को और उन्नत करना होगा – जैसे पानी व हवा की रिसाइक्लिंग, कचरे को प्रोसेस करना आदि – ताकि अंतरिक्ष यात्री कई सप्ताह या माह तक स्टेशन पर रह सकें।

- क्रू मॉड्यूल और EVA क्षमता: गगनयान का क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनःप्रवेश, संचार-ब्लैकआउट, गाइडेंस-कंट्रोल आदि परीक्षणों से गुजर चुका है। हालाँकि शुरुआती भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन छोटा होगा जिसमें बाहरी मरम्मत हेतु अंतरिक्षयात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में चहलकदमी (EVA – स्पेसवॉक) की आवश्यकता कम होगी, फिर भी दीर्घकालीन लक्ष्य के तौर पर भारत को अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेससूट और EVA प्रशिक्षण विकसित करना होगा। अभी गगनयान के लिए रूस से स्पेससूट डिज़ाइन सहयोग लिया गया है, लेकिन स्वदेशी स्पेससूट पर भी काम चल रहा है। स्पेस स्टेशन के लिए रोबोटिक आर्म और बाहरी मेंटेनेंस हेतु तकनीकें विकसित करने का भी विचार है (जैसे कनाडा ने ISS के लिए कनाडार्म दिया था)। ये सभी तकनीकी प्रयास आने वाले वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे।

- अन्य तकनीकी तैयारी: इसरो ने बंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) की स्थापना की है जो गगनयान एवं आगे के मानव मिशनों के लिए केंद्र बिंदु है। इसमें मानव-रेटिंग, बायोएस्ट्रोनॉटिक्स, मानव कारक अभियांत्रिकी (Human Factors Engineering) आदि पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सिम्युलेटर, सेंट्रीफ़्यूज, पानी के अंदर तैरते हुए अभ्यास (Neutral Buoyancy) की सुविधा, और मिशन नियंत्रण के अपग्रेडेशन आदि कार्य जारी हैं। इसरो ने संकेत दिया है कि स्पेस स्टेशन से जुड़े विकासात्मक परीक्षण 2025 से शुरू हो सकते हैं।

इन सभी तकनीकी पहलों से स्पष्ट है कि भारत चरणबद्ध ढंग से उन प्रत्येक बाधाओं को पार करने की तैयारी कर रहा है जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना के रास्ते में आती हैं। छोटे-छोटे प्रयोगात्मक मिशनों (जैसे SpaDEx) की सफलता और गगनयान की प्रगति यह दिखाती है कि ISRO की योजना सुविचारित और ठोस आधार पर टिकी है। ये इनोवेशन केवल भारतीय मिशनों के लिए ही नहीं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर योगदान देने की क्षमता भी रखते हैं।

5. 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की घोषणा और उसकी रूपरेखा

भारत सरकार ने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के अपने इरादे को औपचारिक रूप से सार्वजनिक किया है। वर्ष 2019 में, उस समय के इसरो अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में प्रारंभिक जानकारी देते हुए बताया था कि भारत 2030 तक लगभग 20 टन वज़न वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह स्टेशन 400 किमी की कक्षा में स्थापित होगा और 15-20 दिनों तक अंतरिक्षयात्रियों को रखने में सक्षम एक छोटे आवासीय मॉड्यूल जैसा होगा। उस वक्त योजना थी कि गगन्यान मिशन पूरा होते ही इस पर विस्तृत काम शुरू किया जाएगा और यह पूरी तरह भारत की स्वतंत्र परियोजना होगी, किसी अन्य देश के साथ उस विशेष स्टेशन के लिए साझेदारी नहीं की जाएगी।

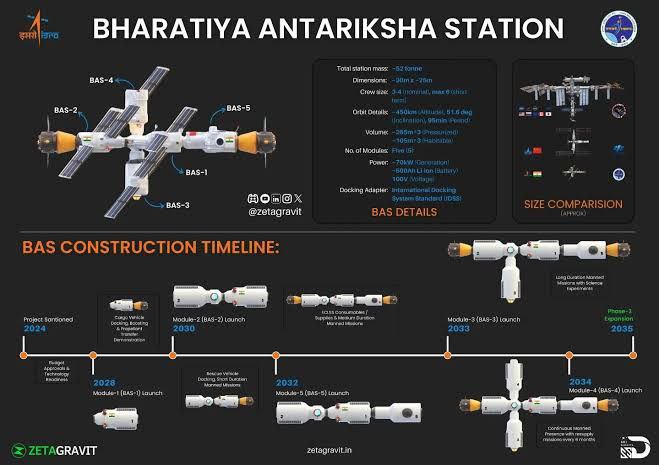

हालांकि, कोविड-19 महामारी और तकनीकी चुनौतियों के कारण समयरेखा को पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। अक्टूबर 2024 में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने घोषणा की कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन अब वर्ष 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका आधिकारिक नाम “भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन” (Bharatiya Antariksh Station) होगा। इस घोषणा के अनुसार, इसरो 2028 तक पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है और 2035 तक सम्पूर्ण स्टेशन को क्रियाशील कर देगा। नए अद्यतन खाके में स्टेशन का अनुमानित द्रव्यमान लगभग 52 टन होगा और यह 400 किमी की कक्षा में परिक्रमा करेगा। पहले के 15-20 दिन के प्रवास वाली परिकल्पना से आगे बढ़कर अब स्टेशन को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि उसमें 3 से 6 माह तक निरंतर मानव मिशन टिक सकें। यानी यह क्षमता में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या चीनी तियांगोंग स्टेशन के करीब पहुंचने वाला एक मॉड्युलर स्टेशन होगा, हालांकि आकार में उनसे छोटा रह सकता है।

स्टेशन का नाम “भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन” रखना भारत की गंभीरता और स्वायत्तता को दर्शाता है। यह स्टेशन संभवतः दो या अधिक मॉड्यूलों को जोड़कर बनाया जाएगा – प्रारंभ में एक मूलभूत (कोर) मॉड्युल और बाद में प्रयोगशाला/रहवास के लिए अन्य मॉड्युल जुड़े जा सकते हैं। इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ ने संकेत दिया है कि 2028 में एक प्रारंभिक मॉडल परीक्षण रूप में लॉन्च करके देखा जाएगा, फिर 2035 में पूर्ण विकसित स्टेशन स्थापित होगा। उद्योग जगत के साथ बातचीत चल रही है ताकि स्टेशन के मॉड्यूल के निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी ली जा सके और समयबद्ध तरीके से हार्डवेयर तैयार हो।

नीचे भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से जुड़े कुछ प्रमुख पड़ाव (टाइमलाइन) दिए गए हैं, जो इस दिशा में हुई प्रगति और भावी योजनाओं को दर्शाते हैं:

| वर्ष/लक्ष्य | प्रमुख घटना/उपलब्धि |

| 1975 | पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण (सोवियत रॉकेट द्वारा) – भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत |

| 1984 | विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत सैल्यूट-7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए – किसी भारतीय का पहला अंतरिक्ष प्रवास |

| 2007 | अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (SRE-1) – निम्न कक्षा से कैप्सूल को पुनःप्रवेश कराके सुरक्षित उतारा गया, मानव उड़ान हेतु तकनीक प्रदर्शित |

| 2014 | LVM3-X/CARE मिशन – GSLV Mk III के पहले परीक्षण उड़ान में क्रू मॉड्यूल का सबऑर्बिटल सफल वापसी परीक्षण |

| 2018 | गगनयान मिशन की औपचारिक घोषणा; क्रू एस्केप सिस्टम का पैड एबोर्ट टेस्ट सफल, इसरो को ₹10,000 करोड़ का बजट स्वीकृत |

| 2019 | इसरो द्वारा 2030 तक 20-टन के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना सार्वजनिक; चंद्रयान-2 मिशन का प्रक्षेपण |

| 2020 | गगनयान हेतु चुने गए अंतरिक्ष यात्री रूस में ट्रेनिंग पर रवाना |

| 2021 | भारत-फ्रांस समझौता, CNES द्वारा गगनयान के लिए अंतरिक्ष चिकित्सा व जीवन समर्थन सहयोग की शुरुआत; भारत ने चंद्रमा पर मानव मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रूपरेखा को शामिल करते हुए मानव अंतरिक्ष उड़ान नीति पर कार्य शुरू किया |

| 2022 | गगनयान से पहले आवश्यक परीक्षणों (IADT, टेस्ट व्हीकल) की तैयारी; भारत ने अमेरिकी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरराष्ट्रीय चंद्र अन्वेषण सहयोग में शामिल होने का निर्णय लिया |

| 2023 | गगनयान टेस्ट व्हीकल-डी1 (TV-D1) मिशन सफलतापूर्वक संपन्न; इस मिशन में क्रू मॉड्यूल का उच्च गति पर एयर ड्रॉप और एबोर्ट प्रणाली का परीक्षण किया गया |

| दिसम्बर 2024 | SpaDEx मिशन के तहत दो उपग्रहों का पहली बार कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग प्रदर्शन – अंतरिक्ष स्टेशन हेतु भारत की बड़ी तकनीकी उपलब्धि |

| 2025-26 (आगामी) | गगनयान के एक से अधिक मानवरहित परीक्षण उड़ान और फिर पहला क्रू वाले गगनयान मिशन (संभावित समय Q4 2026) ([Countdown begins: India’s Gaganyaan space mission enters final preparation phase |

| 2028 (लक्ष्य) | भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्युल प्रक्षेपित करके कक्षा में स्थापित करना (आवश्यक तकनीकों का प्रारंभिक प्रदर्शन) |

| 2030 के दशक | अंतरिक्ष स्टेशन के विस्तार हेतु एकाधिक मॉड्युल तथा सपोर्ट मिशन; संभवतः भारत का पहला चंद्रमा पर मानव मिशन ~2040 तक की योजना |

| 2035 (लक्ष्य) | पूर्णतया संचालित “भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन” की स्थापना और संचालन प्रारंभ ([ |

उपरोक्त समय रेखा से स्पष्ट होता है कि भारत ने चरणबद्ध तरीके से अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को साकार करने की नींव रखी है। खास बात यह है कि सरकार से उच्च-स्तर पर समर्थन प्राप्त है – स्वयं प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य का उल्लेख किया था, और हालिया वक्तव्यों में विज्ञान मंत्री ने समय सीमा को दोहराया है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष स्टेशन अब महज़ एक दूर का विचार नहीं, बल्कि एक आधिकारिक राष्ट्रीय परियोजना है।

6. अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान की संभावनाएं

एक बार भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेता है, तो उसपर असीमित वैज्ञानिक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कुछ प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र और प्रयोग जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर संभव होंगे:

- माइक्रोग्रैविटी में जैव प्रौद्योगिकी (Biotech) और चिकित्सा अनुसंधान: हाल ही में ISRO ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के साथ समझौता किया है ताकि अंतरिक्ष में जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी शोध को बढ़ावा दिया जा सके। अंतरिक्ष स्टेशन पर कोशिकाओं, ऊतकों और सूक्ष्मजीवों पर सूक्ष्म-गुरुत्व प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा, जो दवाइयों के विकास, रोगों की समझ, वैक्सीन निर्माण और मानव शरीर की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में बैक्टीरिया अधिक तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं, जिससे वैक्सीन या एंटीबायोटिक के परीक्षण किए जा सकते हैं। हड्डी और मांसपेशी क्षय (Astronaut Osteoporosis) के अध्ययन से पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज संबंधी शोध को बल मिलेगा।

- भौतिकी और सामग्री विज्ञान प्रयोग: अंतरिक्ष स्टेशन में द्रवों, ज्वाला (combustion) और विभिन्न सामग्रियों का अध्ययन बिना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के किया जा सकता है। धातु मिश्रण (alloy) को पिघला कर जमाने पर या क्रिस्टल उगाने पर गुरुत्वकर्षण के न होने से अलग संरचना बनती है, जो पृथ्वी पर उच्च-गुणवत्ता वाले क्रिस्टल (जैसे अर्धचालक या औषधि के क्रिस्टल) के उत्पादन में सहायक हो सकती है। अंतरिक्ष में विकसित अर्धचालक क्रिस्टल अधिक शुद्ध होते हैं क्योंकि उन्हें नीचे की ओर खिंचाव नहीं होता। इसके अलावा, दहन संबंधी प्रयोग (जैसे विभिन्न ईंधनों के जलने का अध्ययन) से अधिक स्वच्छ दहन इंजिन की डिज़ाइन में मदद मिल सकती है।

- पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान: अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी का निरंतर अवलोकन करने के लिए एक उपयुक्त मंच होगा। स्टेशन पर लगे उन्नत सेंसर धरती के पर्यावरण, मौसम, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए रीयल-टाइम डेटा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए अलग पृथक उपग्रह होते हैं, लेकिन मानव सहित स्टेशन से कुछ प्रयोग, जैसे विशेष कैमरों द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तन रिकॉर्ड करना या धरती के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, संपन्न किए जा सकते हैं।

- खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान: स्टेशन पर एक छोटी दूरबीन या खगोल भौतिक प्रयोगशाला मॉड्युल लगाकर तारे, गैलेक्सी, ब्रह्मांडीय किरणों आदि का अध्ययन किया जा सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन का फायदा होगा कि उपकरण को मानव समय-समय पर मरम्मत या अपडेट कर सकते हैं, जैसा हबल टेलीस्कोप के साथ शटल मिशन द्वारा किया गया था। भारत ऑप्टिकल और एक्स-रे खगोलीय प्रेक्षण में रुचि रखता है (पहले से एस्ट्रोसैट उपग्रह से प्रयोग हो रहे हैं), तो स्टेशन पर एक छोटे एक्सपेरिमेंट को लंबे समय तक चलाया जा सकेगा।

- स्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रयोग: दुनिया भर में एक नई दिशा उभर रही है – अंतरिक्ष में उत्पादन (manufacturing in space)। माइक्रोग्रैविटी में कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो धरती पर बनाना कठिन है, जैसे अति-शुद्ध दवाएँ, विशेष ऑप्टिकल फाइबर, या 3D प्रिंटिंग द्वारा जैविक ऊतक। भारतीय स्टेशन पर इनका प्रयोगात्मक स्तर पर परीक्षण किया जा सकता है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष-आधारित उद्योग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

- दीर्घकालिक मानव व्यवहार और जीवविज्ञान: अपने स्टेशन पर भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और प्रदर्शन पर विस्तृत डेटा इकट्ठा कर सकेगा। यह डेटा अमूल्य होगा कि 3-6 माह के अंतरिक्ष प्रवास के दौरान शरीर में कौन से परिवर्तन आते हैं और कैसे उन्हें प्रबंधित किया जाए। भारतीय वैज्ञानिक यह भी परख सकेंगे कि भारतीय भोजन, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स या योग इत्यादि का अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहता है। यह एक रोचक अन्वेषण क्षेत्र होगा जिसमें भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को भी शामिल कर सकता है।

- भविष्य के अभियानों के लिए परीक्षण: अंतरिक्ष स्टेशन एक टेस्ट-बेड भी है जहां नई तकनीकों को आज़माया जा सकता है। जैसे चंद्रमा या मंगल पर जाने के लिए जो प्रणालियाँ चाहिए (इंजन, ईंधन, आवास, रोवर आदि) उनका छोटा प्रोटोटाइप स्टेशन से भेजकर या स्टेशन पर टेस्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष में ईंधन भरना, नए स्पेससूट्स, इन-ऑर्बिट रिपेयर आदि क्रियाओं का अभ्यास स्टेशन से किया जा सकेगा।

विशेष रूप से, भारत ने DBT-ISRO सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology) को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं। योजना यह है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्मजीवों से लेकर पादप कोशिकाओं तक पर शोध हो तथा भारत 2030 तक $300 बिलियन की जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य में अंतरिक्ष योगदान भी जोड़े। कुल मिलाकर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक अभूतपूर्व प्रयोगस्थल प्रदान करेगा जो अभी केवल ISS या तियांगोंग तक सीमित है। इससे भारतीय शोधकर्ता वैश्विक सहयोगी प्रयोगों में भी हिस्सा ले सकेंगे और देश के भीतर वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होगी।

7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: NASA, रूस, फ्रांस आदि के साथ

अंतरिक्ष जैसे जटिल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम में भी विभिन्न देशों के सहयोग एवं सहभागिता की संभावना और आवश्यकता दोनों हैं:

- रूस (सोवियत संघ) के साथ सहयोग: रूस भारत का सबसे पुराना अंतरिक्ष साझेदार रहा है। 1970-80 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों को रूसी मिशनों में प्रशिक्षु के तौर पर अवसर मिले। 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान सोवियत इंटरकॉसमॉस कार्यक्रम के तहत ही हुई थी। गगनयान के लिए भी रूस ने चार भारतीय अंतरिक्ष यात्री अभ्यर्थियों को अपने केंद्र में प्रशिक्षण दिया, जो 2020 में पूरा हुआ। इसके अलावा रूस से गगनयान के कुछ हार्डवेयर (जैसे स्पेससूट और लाइफ सपोर्ट) में मदद ली गई है। भविष्य में, रूस के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर सहयोग संभव है क्योंकि रूस को ISS के बाद अपने कार्यक्रमों में साथी की ज़रूरत हो सकती है। भारत-रूस मिलकर पृथ्वी की कक्षा या चंद्रमा कक्षा में संयुक्त स्टेशन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, फिलहाल घोषित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्वतंत्र भारतीय प्रोजेक्ट बताया गया था, फिर भी रूस अनुभव साझा करने और तकनीकी सलाह में सहयोगी बना हुआ है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA): भारत ने लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष उड़ान में अमेरिकी सहयोग नहीं लिया क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच ISS साझेदारी थी जिसमें भारत शामिल नहीं था। लेकिन हाल में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ा है। 2023 में भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए, जो चंद्रमा एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और सहयोग का एक अमेरिकी-प्रस्तावित ढांचा है। नवंबर 2023 में NASA के प्रशासक बिल नेल्सन ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि अगर भारत अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य (2040 तक) में मदद चाहता है तो NASA सहयोग करने को तैयार है। NASA के पास ISS के दो दशक के संचालन का बहुमूल्य अनुभव है। भारत NASA के साथ विज्ञान प्रयोगों में सहयोग कर सकता है, जैसे कि अपने स्टेशन पर कुछ उपकरण NASA से लेकर लगाना, या भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को भविष्य में चंद्रमा मिशन (आर्टेमिस) में शामिल करना। अमेरिका ने Gaganyaan मिशन के लिए सीधे हार्डवेयर नहीं दिया, परंतु अंतरिक्ष चिकित्सा और प्रशिक्षण में परोक्ष सहयोग की संभावना रही है।

- फ्रांस (CNES): फ्रांस भारत का घनिष्ठ अंतरिक्ष सहयोगी है। 2021 में इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने गगनयान में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत फ्रांस भारतीय फ्लाइट डॉक्टर्स और क्रू (CAPCOM) दल को फ्रांस में प्रशिक्षित कर रहा है। CNES गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष भोजन, चिकित्सा उपकरण और जीवन समर्थन सम्बंधी कुछ तकनीकें साझा कर रहा है। फ्रेंच विशेषज्ञ भारतीय मिशन नियंत्रण दल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मानव मिशन संचालन में अपनी विशेषज्ञता (उन्होंने 1980 के दशक में फ्रेंच अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष शटल और बाद में ISS पर भेजे हैं) साझा कर सकें। आगे चलकर, फ्रांस भारत के अंतरिक्ष स्टेशन पर भी उपयोगी पेलोड (जैसे जैव चिकित्सा प्रयोग) भेज सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अन्य देश भी, जिनके पास ISS का अनुभव है, भारतीय स्टेशन के लिए भागीदारी कर सकते हैं।

- अन्य देश एवं वैश्विक पहल: भारत अपने स्टेशन के लिए वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को आमंत्रित कर सकता है। जैसे ISS एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, वैसे ही भारतीय स्टेशन भले ही स्वदेशी हो, पर उसपर अन्य देशों के प्रयोग भेजे जा सकेंगे। भारत के पड़ोसी एवं मित्र देश (जैसे नेपाल, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील इत्यादि) जिनका स्वयं का मानव उड़ान कार्यक्रम नहीं है, वे भारत के माध्यम से अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने में रुचि ले सकते हैं। यह विज्ञान कूटनीति (Science Diplomacy) का उत्कृष्ट उदाहरण होगा, जिससे भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ेगा।

ISS के बाद की दुनिया में, जब 2030 के आसपास ISS सेवानिवृत्त हो जाएगी, विभिन्न देश या तो निजी स्टेशन बनाएंगे या चंद्रमा कक्षा में गेटवे जैसी चौकियाँ बनाएंगे। ऐसे में भारत का LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) स्टेशन काफी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यह संभवतः उस कालखंड में परिचालन में आने वाला एकमात्र नया स्टेशन होगा (चीन का तियांगोंग स्टेशन 2022 में चालू हो चुका है)। अमेरिका की कुछ निजी कंपनियाँ (जैसे Axiom Space) निजी स्टेशन विकसित कर रही हैं – भारत इनसे भी सबक ले सकता है और चाहे तो साझेदारी कर सकता है, लेकिन अभी तक भारत का जोर आत्मनिर्भर परियोजना पर है।

सारांश में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग ज्ञान-विनिमय, प्रशिक्षण, और कुछ तकनीकी सहायताओं तक सीमित रहेगा, जबकि स्टेशन का स्वामित्व व नियंत्रण भारत के पास केंद्रित रहेगा। ऐसी संयोजित रणनीति से भारत को दूसरों का अनुभव मिलेगा पर स्वावलंबन भी कायम रहेगा। भविष्य में जैसे-जैसे स्टेशन विकसित होगा, नासा, रोसकॉसमॉस, ESA, JAXA आदि के साथ विशिष्ट परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के अवसर निकलेंगे, जिससे यह परियोजना मानवता के साझा लाभ के लिए भी कार्य करेगी।

निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भूमिका

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब एक नये युग में प्रवेश कर रहा है जहाँ निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला और IN-SPACe नामक एक समन्वय तंत्र स्थापित किया। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों स्पेस स्टार्टअप्स उभरे हैं। इस परिवर्तन का असर अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना पर भी पड़ेगा।

निजी क्षेत्र की संभावित भूमिकाएँ:

- हार्डवेयर एवं सिस्टम विकास: अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल, रॉकेट के कुछ हिस्से, जीवन समर्थन प्रणाली के कंपोनेंट, एवीIonिक्स, रोबोटिक आर्म आदि के निर्माण में निजी भारतीय उद्योग (जैसे HAL, L&T) तथा नई कंपनियाँ भाग ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, इसरो के लिए सैटेलाइट बनाने में पहले ही कंपनियाँ (अंतरिक्ष, लार्सन एंड टूब्रो) जुड़ चुकी हैं। भविष्य में स्टेशन के ढाँचे (structure), प्रेशराइज्ड मॉड्युल, डॉकिंग एडेप्टर इत्यादि के निर्माण में निजी उत्पादन इकाइयों को अनुबंध दिए जा सकते हैं। यह न सिर्फ तेज उत्पादन सुनिश्चित करेगा बल्कि उद्योग में तकनीकी ज्ञान भी फैलेगा।

- स्टार्टअप इनोवेशन: कई भारतीय स्टार्टअप नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयोगी होंगी। उदाहरण के लिए, पुणे का एक स्टार्टअप एक रोबोटिक आर्म विकसित कर रहा है जो स्पेस में मॉड्यूल असेंबली में मदद कर सकता है। बैंगलोर की स्टार्टअप्स लाइफ स्पेस पर 3D प्रिंटिंग, इन-स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पर प्रयोग कर रही हैं। Skyroot Aerospace और Agnikul Cosmos जैसे स्टार्टअप छोटे लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं – भले ही वे मानव मिशन लॉन्च करने में सक्षम नहीं, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी इनोवेशन पारिस्थितिकी को समृद्ध कर रहा है। इसके अलावा, Dhruva Space और Pixxel जैसे उपग्रह स्टार्टअप स्टेशन पर भेजे जाने वाले छोटे क्यूबसैट प्रयोगों को विकसित करने में मददगार हो सकते हैं।

- स्पेस पर्यटन एवं वाणिज्यिक उपयोग: बहुत आगे देखें तो, यदि भारत का स्टेशन सफलतापूर्वक चल निकला और अतिरिक्त क्षमताएं रहीं, तो निजी क्षेत्र स्पेस टूरिज़्म में भी हाथ आजमा सकता है। जैसे SpaceX और Axiom ISS पर निजी यात्री भेजने की शुरुआत कर रहे हैं, भारत भी अपने स्टेशन पर शुल्क लेकर वैज्ञानिक या पर्यटक भेजने की सोच सकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्टेशन मानकों के अनुरूप बने और अंतरिक्षयात्री सुरक्षा आश्वस्त हो, जिसमें निजी कंपनियाँ सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं (उदाहरण: ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स)। यद्यपि यह शुरुआती दशकों में संदिग्ध है, पर एक लॉन्ग-टर्म संभावना जरूर है।

- निजी पूँजी एवं CSR: अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महंगे प्रोजेक्ट में सरकार के साथ निजी पूँजी निवेश (Public-Private Partnership) का मॉडल अपनाया जा सकता है। बड़ी कम्पनियाँ अपने CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) कार्यक्रमों के तहत शिक्षा एवं विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन परियोजनाओं से जुड़ सकती हैं। स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल का आना भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है ताकि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बल मिले।

- स्टेशन संचालन में सहयोग: स्टेशन के ग्राउंड सपोर्ट (मिशन कंट्रोल, ट्रैकिंग) में निजी कंपनियाँ सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में बोइंग और स्पेसएक्स जैसे खिलाड़ी NASA के साथ स्टेशन संचालन में पार्टनर हैं। इसी प्रकार, भारत में टाटा या अन्य कंपनियाँ संचार नेटवर्क, डेटा प्रोसेसिंग, लॉन्च सेवाओं में सब-कॉन्ट्रैक्टर की तरह भूमिका निभा सकती हैं।

सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स की भागीदारी को जिस तरह प्रोत्साहन मिला है उसका असर दिखने लगा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल में बताया कि देश में लगभग 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं और तेज़ी से इनोवेशन कर रहे हैं। यह उभरता हुआ इकोसिस्टम भारत के अंतरिक्ष स्टेशन सपने के लिए एक मज़बूत सहायक होगा। स्टेशन प्रोजेक्ट के कुछ भाग निजी हाथों को सौंपने से इसरो अपने कोर मिशन (जैसे सिस्टम इंटीग्रेशन, क्रिटिकल तकनीक) पर फोकस कर पाएगा और समग्र प्रक्रिया में गति आएगी।

संक्षेप में, निजी क्षेत्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मल्टीप्लायर का काम करेगा। जहाँ इसरो के अनुभव और मार्गदर्शन से स्टार्टअप नवीन समाधान देंगे, वहीं स्टेशन प्रोजेक्ट देश में एक पूर्णतया नया औद्योगिक सेक्टर – अंतरिक्ष हार्डवेयर निर्माण – को जन्म देगा। इससे रोज़गार, कौशल विकास और आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी, जो इस परियोजना के प्रमुख आर्थिक लाभों में से एक होगी।

चुनौतियां: तकनीकी, वित्तीय, मानव संसाधन और अंतरिक्ष मलबा

अंतरिक्ष स्टेशन का सपना साकार करना गौरवपूर्ण अवश्य है, लेकिन इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इन चुनौतियों को मुख्यतः कुछ श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

- तकनीकी चुनौतियाँ: अंतरिक्ष स्टेशन बनाना अब तक भारत द्वारा किए गए किसी भी अंतरिक्ष परियोजना से अधिक जटिल तकनीकी कार्य होगा। यद्यपि हमने रॉकेट, सैटेलाइट, चंद्र/मंगल यान बनाए हैं, परंतु एक रहने योग्य स्पेस स्टेशन मॉड्युल बनाना नई तकनीकों की माँग करता है। प्रेशराइज्ड मॉड्यूल का डिजाइन – जो अंदर से 1 atm दाब रखे और बाहर निर्वात – यह बनाना और लीक-प्रूफ रखना बड़ी जिम्मेदारी है। फिर मल्टिपल मॉड्यूल डॉकिंग – विभिन्न मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च के बाद आपस में जोड़ना – इसके लिए उच्च स्तरीय स्वचालित डॉकिंग तकनीक चाहिए, जिसपर हम SpaDEx जैसे प्रयोग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा, लंबी अवधि की जीवन समर्थन प्रणाली (जैसे ISS में है) विकसित करना मुश्किल है, जिसमें हवा-पानी को रीसायकल करना पड़ता है। ऐसी सिस्टम के विश्वसनीय होने में सालों लगते हैं; NASA और रूस ने कई दशक लगा दिए। ऊर्जा आपूर्ति भी चुनौती है – स्टेशन के लिए बड़े सोलर पैनल लगाने होंगे व बिजली प्रबंधन करना होगा। ऑर्बिटल मेंटेनेंस (कक्षा को बनाए रखना, मलबे से टकराव से बचाना) और शील्डिंग (सूक्ष्म उल्कापिंडों व विकिरण से बचाव) भी डिजाइन चुनौतियाँ हैं। यदि भारत भविष्य में 6 माह प्रवास लायक स्टेशन बनाता है, तो उसे Eventually स्पेसवॉक (EVA) और मरम्मत की सुविधा भी जोड़नी होगी। इन सब के लिए भारत को सुगढ़ योजना और व्यापक परीक्षणों की ज़रूरत होगी।

- वित्तीय चुनौतियाँ: अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना परिक्षेप्य रूप से बहुत खर्चीली है। प्रारंभिक गगनयान कार्यक्रम के लिए ₹10,000 करोड़ (~ $1.4 बिलियन) बजट स्वीकृत हुआ था। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इससे कई गुणा अधिक राशि की आवश्यकता होगी, जिसे चरणों में आवंटित करना होगा। चूंकि भारत के पास अन्य विकास आवश्यकताएँ भी हैं, इतना बड़ा निवेश लगातार कर पाना एक चुनौती होगा। बजट में देरी या कटौती से प्रोजेक्ट शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी अवयव के इन-हाउस विकास में समय लगने से व्यय और बढ़ेगा। हालांकि, कुछ हद तक अंतरिक्ष स्टेशन को चरणबद्ध करके खर्च को फैलाया जा सकता है – जैसे एक छोटा मॉड्युल पहले, फिर धीरे-धीरे विस्तार। इसरो को यह भी ध्यान रखना होगा कि स्टेशन प्रोजेक्ट अन्य वैज्ञानिक मिशनों के बजट को निगल न जाए, संतुलन जरूरी है। निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी से कुछ आर्थिक भार बांटा जा सकता है, किंतु मूलतः फंडिंग सरकार को ही करनी होगी। एक और पहलू, स्टेशन के संचालन में हर साल एक निश्चित खर्च लगेगा (ISS पर NASA ~ $4 बिलियन/वर्ष खर्च करता है) – तो उसकी पूर्व योजना जरूरी है।

- मानव संसाधन और क्षमता चुनौतियाँ: मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम भारत के लिए नया क्षेत्र है। हमें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री चाहिए होंगे – न कि सिर्फ एक बार के लिए बल्कि दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए एक कोर ऐस्ट्रोनॉट कोर्प्स बनानी होगी जिसमें हर कुछ वर्षों में नए लोग जोड़े जाएं। इन अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य निगरानी, करियर पाथ आदि को संस्थागत बनाना होगा। इसके अलावा, एयरोस्पेस इंजीनियरों, जीवविज्ञानियों, चिकित्सकों की बड़ी टीम चाहिए जो स्टेशन को डिजाइन, मॉनिटर और सपोर्ट करेगी। इसरो के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को नई स्किल्स सीखनी होंगी, संभवतः कुछ को विदेशी एजेंसियों में प्रशिक्षण के लिए भेजना पड़े। ज्ञान के इस प्रसार में समय लगेगा। मानव मिशन के संचालन के लिए 24×7 मिशन कंट्रोल स्टाफ, फ्लाइट डायरेक्टर, क्रू सपोर्ट आदि की टीमें तैयार करनी होंगी। मानव अंतरिक्षflight में सुरक्षा संस्कृति (safety culture) बेहद अहम है – सबसे छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती है – इसलिए इसरो को संस्थागत रूप से सुरक्षा को शीर्ष वरीयता पर लाना होगा। यह एक माइंडसेट चेंज है क्योंकि अब तक सैटेलाइट मिशन में विफलता का दुष्प्रभाव उतना भारी नहीं होता था जितना मानव मिशन में होगा। मानव-सहयुक्त परीक्षणों (जहाँ मनुष्यों को रिस्क पर डाला जाए) के लिए एथिक्स और नियमावली भी बनानी होगी।

- अंतरिक्ष मलबा (Space Debris): पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले से हज़ारों निष्क्रिय उपग्रह और मलबे के टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं। एक नया अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा टार्गेट होगा जिसे इनसे खतरा रहेगा। 2019 में भारत ने एक एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षण कर अपने एक उपग्रह को मार गिराया था, जिससे असंख्य छोटे मलबे पैदा हुए (हालांकि वे निचली कक्षा में थे और जल्द गिर गए)। फिर भी, 2035 तक स्थिति और बिगड़ सकती है अगर मलबा नियंत्रित नहीं हुआ। अंतरिक्ष स्टेशन को बार-बार मलबे से टकराव से बचने के लिए अपनी कक्षा थोड़ी ऊपर-नीचे करनी पड़ेगी (ISS को ये करना पड़ता है नियमित)। यह करने के लिए इंजन और ईंधन का प्रावधान रखना होगा। इसके अलावा, एक निश्चित आकार से बड़े मलबे की ट्रैकिंग अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से की जाएगी ताकि टकराव का पूर्वानुमान लगाया जा सके। स्पेस स्टेशन जैसे महंगे ढांचे को कक्षा छोड़ते वक्त (जब जीवन पूर्ण हो) सुरक्षित तरीके से डीऑर्बिट करना भी चुनौती है ताकि वह अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिरकर क्षति न पहुंचाए। ISS के लिए ऐसी योजनाएँ बन रही हैं; भारत को अपने स्टेशन के लिए भी ऐसी End-of-life योजना बनानी होगी।

इन चुनौतियों के अलावा और भी मसले सामने आ सकते हैं, जैसे लॉन्च जोखिम (अगर कोई मॉड्युल लॉन्च विफल हुआ तो योजना प्रभावित हो सकती है), भू-राजनीतिक जोखिम (अंतरराष्ट्रीय परिवेश में बदलाव से सहयोग/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभावित होना) आदि। कुल मिलाकर, तकनीकी-कौशल से लेकर धन और सुरक्षा तक, हर पहलू में सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन की ज़रूरत होगी। हालाँकि ये चुनौतियाँ कठिन हैं, वे असंभव नहीं। प्रत्येक चुनौती का समाधान निकल सकता है – तकनीकी चुनौतियों पर अनुसंधान, वित्तीय पर चरणबद्ध निवेश और साझेदारी, मानव संसाधन पर शिक्षा-प्रशिक्षण में निवेश, और मलबे पर अंतरराष्ट्रीय नियमों व स्वच्छता (सैटेलाइट को डीऑर्बिट करने की नीति) से। भारत पहले भी सीमित संसाधनों में अद्भुत अंतरिक्ष सफलताएँ दिखा चुका है, अतः इन चुनौतियों पर विजय भी संभव है, बस दृष्टि और दृढ़ निश्चय चाहिए।

संभावनाएँ: वैज्ञानिक, कूटनीतिक, रणनीतिक, और आर्थिक दृष्टिकोण से

अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने से जो लाभ और संभावनाएँ भारत के लिए पैदा होंगी, वे बहु-आयामी हैं। आइए विभिन्न दृष्टिकोण से इन संभावनाओं का आकलन करें:

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण: भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को पहली बार निरंतर अंतरिक्ष में प्रयोग करने का मंच मिलेगा। इससे उच्च-स्तरीय शोध-पत्र, खोज और आविष्कार संभव होंगे जो विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कई प्रयोग जो अभी भारतीय वैज्ञानिकों को करने के लिए NASA या ESA के ISS मिशनों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे स्वदेशी स्टेशन पर हो सकेंगे। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ेगी, अधिक छात्र अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, जीवविज्ञान आदि क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लंबी अवधि में, स्पेस में प्राप्त नई तकनीकें पृथ्वी पर स्पिन-ऑफ़ के रूप में आम जनजीवन को भी फायदा पहुँचा सकती हैं – जैसे बेहतर ऊर्जा प्रणालियाँ, रीसाइक्लिंग तकनीक, उन्नत पदार्थ (मैटेरियल) आदि। भारत अपने प्रयोगों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विज्ञान समुदाय में प्रतिष्ठा पाएगा और नेता (leader) के रूप में उभरेगा, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए।

- कूटनीतिक दृष्टिकोण: अंतरिक्ष हमेशा से सॉफ्ट पावर का माध्यम रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देश की छवि को वैश्विक मंच पर ऊँचा उठाएगा। मित्र देशों के साथ वैज्ञानिक आदान-प्रदान और अंतरिक्ष यात्री विनिमय भारत की राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगा। उदाहरण के लिए, भारत अपने स्टेशन पर पड़ोसी देशों (जैसे भूटान के वैज्ञानिक) को कोई प्रयोग करने का मौका देता है, तो इससे सद्भावना बढ़ेगी। इसी तरह, अंतरिक्ष स्टेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग का केन्द्र बन सकता है – संभव है भविष्य में इसे किसी क्षेत्रीय (एशियाई) अंतरिक्ष सहयोग का हब बना दिया जाए। इससे भारत एशिया में अंतरिक्ष गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। साथ ही, UN के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों में भारत की आवाज़ और मजबूत होगी। ISS के बाद अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक मंच नहीं रहता, तो भारतीय स्टेशन उस खाली स्थान को भी आंशिक रूप से भर सकता है, जिससे विश्व भारत को एक ज़िम्मेदार और सहयोगी शक्ति के रूप में देखेगा।

- रणनीतिक दृष्टिकोण: अंतरिक्ष में निरंतर उपस्थिति से भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। सबसे पहले तो, यह एक प्रेरणादायी उपलब्धि होगी जो देश के भीतर आत्मविश्वास और एकता को बढ़ाएगी – जैसा कि चंद्रयान की सफलता ने किया। दूसरा, इससे भारत का अंतरिक्ष-औद्योगिक तंत्र इतना सक्षम हो जाएगा कि वह रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी अत्याधुनिक तकनीक दे सके (जैसे रीयूज़ेबल लॉंचर, हाइपरसोनिक तकनीक, निगरानी क्षमताएं आदि का विकास साथ-साथ होगा)। तीसरा, चीन के बढ़ते अंतरिक्ष प्रभाव के समय में, भारत का स्टेशन एक संतुलनकारी कारक होगा – एशिया में भारत एक मात्र दूसरा देश होगा जिसकी मानव अंतरिक्षflight क्षमता चीन के समकक्ष होगी। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत के पक्ष को मज़बूत करेगा। चूंकि अंतरिक्ष स्टेशनों का प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता (और भारत का इरादा भी वैज्ञानिक है), फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से देश की सुरक्षा प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा कि भारत किसी भी तकनीकी चुनौती को पार कर सकता है।

- आर्थिक दृष्टिकोण: एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़े आर्थिक उपक्रम को जन्म देगा। इससे जुड़ी निर्माण गतिविधियों से देश में उच्च मूल्य वाले विनिर्माण (High-value manufacturing) को बढ़ावा मिलेगा। नई फैक्ट्रियां, नए आपूर्तिकर्ता, और हज़ारों कुशल नौकरियाँ पैदा होंगी। जैसे अमेरिका में NASA के अपोलो प्रोग्राम ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को उछाल दिया था, वैसे ही भारत में यह परियोजना मेक इन इंडिया को एक उन्नत आयाम देगी। इसके अलावा, यह संभावित नए बाज़ार खोलेगा – जैसे निजी पर्यटन या विदेशी प्रयोगों के लिए लॉन्च सेवाएं – जिससे राजस्व अर्जन हो सकता है। एक बार तकनीक विकसित हो जाए, तो भारत इसे निर्यात भी कर सकता है (जैसे मॉड्युल डिजाइन या डॉकिंग तकनीक) उन देशों को जो भविष्य में अपने स्टेशन लगाना चाहें। भारत का स्पेस स्टेशन देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप शुरू करने हेतु एक स्पष्ट लक्ष्य देगा, जो अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को बढ़ावा देगा। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, देश में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को भी आर्थिक समर्थन मिलेगा – नए कोर्स, नए संस्थान (जैसे मानव अंतरिक्षflight केंद्र) खुलेंगे।

- अन्य लाभ: इनमें एक बड़ा लाभ है – राष्ट्रीय गौरव (National Pride)। जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने स्वयं के स्टेशन पर तिरंगा लहराएंगे, तो 1.4 अरब भारतीयों के लिए वह असाधारण गर्व का क्षण होगा। इससे सामाजिक एकजुटता और “हम भी कर सकते हैं” का जज़्बा बढ़ेगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) का यह प्रतीक भारत को नवाचार और अनुसंधान की ओर और प्रेरित करेगा। साथ ही, अंतरिक्ष स्टेशन होने से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने में एक स्थान मिलेगा। जैसे अंतरिक्ष मलबे, कक्षीय उपयोग के नियम आदि वार्ताओं में भारत की भागीदारी सशक्त होगी क्योंकि भारत खुद Stakeholder होगा।

इन सभी संभावनाओं का सार यह है कि अंतरिक्ष स्टेशन महज़ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बहुआयामी उत्थान का साधन है। इससे मिलने वाले प्रतिफल आने वाले दशकों तक देश को लाभान्वित करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ISRO के सैटेलाइट कार्यक्रमों ने दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, टेली-शिक्षा, टेली-मेडिसिन आदि के जरिए आर्थिक-सामाजिक विकास में योगदान दिया है। आज अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना कुछ लोगों को महंगी लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि में इसके वैज्ञानिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक लाभ निवेश से कहीं ज़्यादा होंगे – यह अपने-आप में Multiplier Effect रखने वाली परियोजना है।

निष्कर्ष: आत्मनिर्भरता, नवाचार, और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत की अगली छलांग

“भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन” – यह वाक्य एक सपने से शुरू हुआ था, लेकिन योजनाबद्ध प्रयासों से अब यह एक ठोस लक्ष्य बन चुका है। गगनयान मिशन निकट भविष्य में भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता सिद्ध करेगा, और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक वास्तविकता बन सकता है। इस यात्रा में देश ने अपने बलबूते पर नई-नई तकनीकों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है: चाहे डॉकिंग जैसी जटिल प्रणाली हो, या जीवन संरक्षण प्रणाली जिसे दुनिया ने साझा करने से इनकार कर दिया तो भारत ने खुद बनाने की ठानी। यह आत्मनिर्भरता (self-reliance) का परिचायक है और आत्मनिर्भर भारत की भावना को अंतरिक्ष में चरितार्थ करता है।

नवाचार (innovation) इस पूरी पहल का केंद्रबिंदु है। इसरो और भारत के वैज्ञानिक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, समस्याओं के सृजनात्मक समाधान निकाल रहे हैं और विश्वज्ञान में योग दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स का उभार और निजी क्षेत्र की सहभागिता ने नयी ऊर्जा भरी है, जिससे नवाचार का पारिस्थितिकी तंत्र और भी सुदृढ़ हुआ है। इसका असर केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य उद्योगों में भी नए विचार और तकनीकी क्रांति के रूप में प्रस्फुटित होगा।

अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना भारत को वैश्विक नेतृत्व (global leadership) की ओर भी अग्रसर करती है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नए सेतु इस माध्यम से बने हैं – फ्रांस, अमेरिका, रूस और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से भारत बहुपक्षीय अंतरिक्ष मंचों में अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे-जैसे भारत यह लक्ष्य हासिल करेगा, वैसे-वैसे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की आवाज़ प्रभावी होती जाएगी। संभव है कल को भारत चंद्रमा या मंगल पर मानव मिशन में प्रमुख भागीदार बने, और उस पथ पर यह स्टेशन एक प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र की भूमिका निभा सकता है।

सबसे बढ़कर, एक सफल अंतरिक्ष स्टेशन देश के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री महीनों तक पृथ्वी के ऊपर भारतीय स्टेशन में रहकर विज्ञान करेंगे, तो आज के और आने वाले पीढ़ियों के बच्चों के लिए यह एक प्रेरणा होगी कि सपने सच हो सकते हैं – बशर्ते उनके पीछे संकल्प और परिश्रम लगे हों। यह परियोजना चुनौतीपूर्ण जरूर है, परंतु जिस तरह की राष्ट्रव्यापी समर्थन, वैज्ञानिक प्रतिभा और दूर दृष्टि भारत ने दिखाई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यह सपना साकार होगा।

अंततः, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना केवल एक तकनीकी या वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी; यह भारत की आत्मनिर्भरता, नवाचार क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरेगा। यह उस छलांग के समान होगा जहाँ भारत एक विकासशील अंतरिक्ष शक्ति से एक पूरी तरह विकसित मानव अंतरिक्ष अन्वेषण राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आने वाले वर्ष इस सपने के क्रमिक साकार होने के साक्षी बनेंगे – और जब 2035 के आसपास “भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन” पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होगा, तो यह 21वीं सदी में भारत के वैज्ञानिक उत्थान की गाथा को उजागर करेगा।