भारत का अंतरिक्ष स्टेशन: स्वप्न से साकार तक:-

प्रस्तावना:-

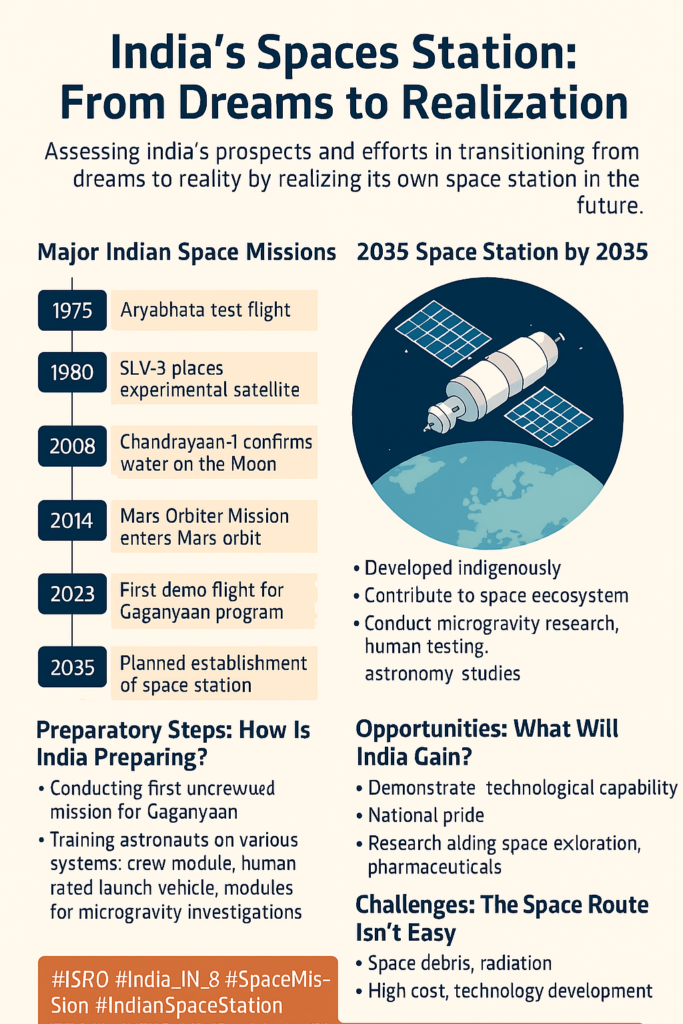

भारत दशकों से अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र एवं मंगल मिशनों में सफलताओं के बाद अब देश ने एक ऐसा स्वप्न देखा है, जो न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगा, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, आत्मनिर्भरता एवं वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक निर्णायक कदम भी होगा – वह है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। इस स्टेशन के द्वारा भारत न केवल अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव प्रवास की संभावनाओं का अनुभव करेगा, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अंतरिक्ष स्टेशन का महत्व और वैज्ञानिक आधार

अंतरिक्ष स्टेशन एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जिसे पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाता है, जहाँ मानव लंबे समय तक रहकर विज्ञान एवं प्रयोग कर सके। माइक्रोग्रैविटी (गुरुत्वाकर्षण की न्यूनता) के इस अनूठे वातावरण में द्रवों के प्रवाह, क्रिस्टल उगाने, अग्नि के व्यवहार तथा जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन में नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इससे दवाओं, ऊतक-विकास, नयी सामग्री एवं भौतिक प्रक्रियाओं पर अनूठे प्रयोग संभव हो पाते हैं। साथ ही, मानव शरीर पर दीर्घकालिक प्रवास के प्रभावों – जैसे अस्थि-घनत्व में कमी, मांसपेशी की कमजोरी एवं दृष्टि संबंधी परिवर्तन – का अध्ययन भी इस मंच पर किया जा सकता है, जो भविष्य में चंद्र एवं मंगल मिशनों की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं इसरो की भूमिका

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 1975 में सोवियत रॉकेट द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण से इसकी नींव रखी गई। 1980 में SLV-3 के माध्यम से स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता हासिल की गई। इसके पश्चात् PSLV, GSLV एवं हाल ही में GSLV Mk III (अब HLVM3 के नाम से मानव रेटेड) जैसी प्रक्षेपण प्रणालियाँ विकसित की गईं, जिनके माध्यम से सैकड़ों उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। चंद्रयान-1, मंगलयान, चंद्रयान-2 एवं हाल ही में चंद्रयान-3 की सफलताओं ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। इसरो ने सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल करते हुए दूरसंवेदी, नेविगेशन (NAVIC) एवं खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

गगनयान मिशन: मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में पहला कदम

गगनयान मिशन भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान परियोजना है। यह मिशन तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किमी की कक्षा में तीन दिनों के लिए भेजकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की योजना पर आधारित है। भारत का यह प्रयास उसे रूस, अमेरिका एवं चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान देने वाले देशों की श्रेणी में शामिल कर देगा। गगनयान के अंतर्गत निर्मित क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल में उन्नत ताप रोधन, क्रू एस्केप सिस्टम एवं पुनःप्रवेश के लिए विशेष तकनीकी उपाय शामिल हैं। प्रशिक्षण हेतु भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलटों को रूस के गगारिन केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और अब बंगलुरु में मिशन-विशिष्ट प्रशिक्षण जारी है। इस मिशन के सफल होने के पश्चात् भारत को मानव-रेटेड रॉकेट, सुरक्षित कैप्सूल एवं जीवन समर्थन प्रणाली की मूलभूत तकनीकों का समुचित अनुभव हो जाएगा, जो आगे अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के लिए बुनियादी आधार तैयार करेगा।

तकनीकी प्रगति: लॉन्च वाहन, डॉकिंग प्रणाली एवं जीवन समर्थन

1. लॉन्च वाहन एवं प्रक्षेपण तकनीक

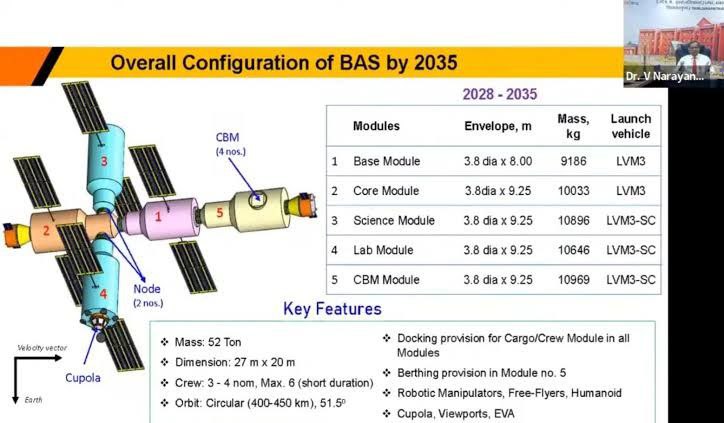

भारत का अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है। प्रारंभिक मॉड्यूल को 2028 में LVM3 (या HLVM3) द्वारा कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जबकि बाद के बड़े मॉड्यूल को 2035 तक नेक्स्ट-जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सुगमता आएगी।

2. डॉकिंग प्रणाली

अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को एक-दूसरे से जोड़ना अति आवश्यक है। SpaDEx मिशन के तहत, इसरो ने स्वदेशी डॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन किया। दो छोटे उपग्रहों (SDX-01 एवं SDX-02) को स्वचालित डॉकिंग के माध्यम से जोड़ा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड के अनुरूप था। यह तकनीक भविष्य में गगनयान के पश्चात् आने वाले मॉड्यूलों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

3. पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (ECLSS)

अंतरिक्ष स्टेशन में जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी-समान वातावरण का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन उत्पादन, CO₂ स्क्रबिंग, तापमान एवं नमी का नियंत्रण, पानी एवं भोजन की आपूर्ति तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। गगनयान मिशन के लिए बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे भविष्य में 3–6 माह तक के मानव प्रवास हेतु उन्नत किया जाएगा। इसरो अब स्वदेशी तकनीकों एवं उद्योगों की सहायता से इन प्रणालियों का विकास कर रहा है, ताकि लंबी अवधि तक मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

अंतरिक्ष स्टेशन की रूपरेखा एवं समयरेखा: 2035 तक का लक्ष्य

भारत का अंतरिक्ष स्टेशन एक मॉड्युलर डिजाइन पर आधारित होगा, जिसमें प्रारंभ में एक कोर मॉड्यूल और बाद में प्रयोगशाला एवं आवासीय मॉड्यूल जोड़े जा सकेंगे। 2019 में घोषित योजना के अनुसार, स्टेशन का प्रारंभिक आकार लगभग 20 टन का था, लेकिन बाद में इसे 52 टन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव आया। अक्टूबर 2024 में यह घोषित किया गया कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित किया जाएगा, जिसमें पहली मॉड्यूल 2028 में प्रक्षेपित होगी। स्टेशन को इस प्रकार डिज़ाइन किया जा रहा है कि यह 3 से 6 माह तक के मानव मिशन को संभाल सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) एवं चीनी तियांगोंग स्टेशन के अनुरूप उन्नत सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

अंतरिक्ष स्टेशन पर संभावित वैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान

अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने के पश्चात् भारतीय वैज्ञानिक अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकेंगे:

- जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा: माइक्रोग्रैविटी में कोशिका, ऊतक एवं सूक्ष्मजीवों के अध्ययन से दवाओं, वैक्सीन एवं रोगों के उपचार में नई खोजें संभव होंगी। विशेष रूप से हड्डी एवं मांसपेशी क्षय के अध्ययन से पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस एवं अन्य बीमारियों के इलाज में सहूलियत आएगी।

- भौतिकी एवं सामग्री विज्ञान: गुरुत्वाकर्षण की कमी में क्रिस्टल उगाने, धातु मिश्रणों के जमने एवं दहन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके नई, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियाँ विकसित की जा सकेंगी। इससे अर्धचालक एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में क्रांतिकारी बदलाव संभव है।

- पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान: स्टेशन से उन्नत सेंसरों द्वारा पृथ्वी का अवलोकन कर, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरणीय निगरानी में सुधार किया जा सकेगा। विशेष कैमरे एवं सेंसर धरती के चुंबकीय क्षेत्र, मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे।

- खगोल विज्ञान: स्टेशन पर स्थापित छोटी दूरबीन एवं प्रयोगशाला मॉड्यूल की सहायता से तारों, गैलेक्सी एवं ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन किया जा सकेगा। मानव द्वारा समय-समय पर मरम्मत एवं उन्नयन की सुविधा से प्रयोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- स्पेस मैन्युफैक्चरिंग: माइक्रोग्रैविटी में उच्च शुद्धता वाले उत्पाद जैसे दवाएँ, ऑप्टिकल फाइबर एवं 3D प्रिंटेड जैविक ऊतक का निर्माण किया जा सकेगा। इससे अंतरिक्ष-आधारित उद्योग के नए आयाम खुलेंगे।

- मानव व्यवहार एवं जीवविज्ञान: दीर्घकालिक प्रवास के दौरान शरीर एवं मन पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर, भविष्य के मिशनों में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आयाम

अंतरिक्ष अनुसंधान एक वैश्विक प्रयास है। भारत ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग के कई उदाहरण स्थापित किए हैं:

- रूस: भारत का रूस के साथ पारंपरिक सहयोग रहा है। राकेश शर्मा की सोवियत अंतरिक्ष यात्रा, गगनयान के लिए रूस से प्रशिक्षण एवं हार्डवेयर सहयोग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भविष्य में संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण एवं तकनीकी सलाह-मशविरा संभव हो सकता है।

- अमेरिका (NASA): हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ा है। NASA के साथ वैज्ञानिक प्रयोग, मिशन कंट्रोल तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ मौजूद हैं। NASA के अनुभव से भारत अपने मानव मिशनों एवं स्टेशन के संचालन में बेहतर प्रबंधन कर सकेगा।

- फ्रांस (CNES) एवं ESA: फ्रांस ने 2021 में गगनयान मिशन हेतु सहयोग का प्रस्ताव रखा। फ्रांसीसी विशेषज्ञ चिकित्सा, अंतरिक्ष भोजन एवं जीवन समर्थन प्रणालियों के विकास में भारत का साथ दे रहे हैं। ESA तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक आदान-प्रदान की संभावनाएँ हैं।

इन अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से भारत को तकनीकी अनुभव, प्रशिक्षण एवं विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप प्रणालियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकेगा।

निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप्स की भूमिका

आधुनिक युग में अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में सरकार ने 2020 से ही अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप्स एवं उद्योग जगत ने नई तकनीकी खोजों एवं समाधान प्रस्तुत किए हैं:

- हार्डवेयर एवं सिस्टम विकास: भारतीय उद्योग जैसे HAL, L&T एवं अन्य नवोन्मेषी कंपनियाँ अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल, डॉकिंग एडेप्टर, जीवन समर्थन प्रणाली एवं रॉकेट के कुछ हिस्सों के निर्माण में योगदान दे रही हैं। इससे उत्पादन में गति एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।

- स्टार्टअप इनोवेशन: पुणे, बैंगलोर एवं अन्य शहरों में कई स्टार्टअप स्पेस में रोबोटिक आर्म, 3D प्रिंटिंग, इन-स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। ये नवाचार स्पेस स्टेशन के लिए आवश्यक उपकरण एवं अनुप्रयोगों को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

- स्पेस टूरिज्म एवं वाणिज्यिक उपयोग: भविष्य में, यदि स्टेशन सफलतापूर्वक संचालन में आ जाता है तो निजी कंपनियाँ स्पेस टूरिज्म, वैज्ञानिक प्रयोग एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय स्रोत विकसित कर सकती हैं।

- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): इसरो अपनी मुख्य तकनीकी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मॉड्यूल निर्माण एवं अन्य सहायक कार्यों में निजी निवेश एवं CSR के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर सकता है। इससे न केवल प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी, बल्कि देश के आर्थिक ढांचे में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

चुनौतियाँ: तकनीकी, वित्तीय, मानव संसाधन एवं अंतरिक्ष मलबा

भारत का अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वाकांक्षी है, परन्तु इसे अंजाम देने में कई चुनौतियाँ भी सामने हैं:

- तकनीकी चुनौतियाँ: अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक प्रेशराइज्ड मॉड्यूल का निर्माण, विभिन्न मॉड्यूलों के आपस में डॉकिंग, दीर्घकालिक जीवन समर्थन प्रणाली एवं ऊर्जा प्रबंधन जैसी तकनीकी समस्याओं का समाधान करना अत्यंत जटिल कार्य है। स्पेस में मलबे से टकराव एवं क्षतिपूर्ति के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उन्नत शील्डिंग एवं कक्षा समायोजन की आवश्यकता होगी।

- वित्तीय चुनौतियाँ: इस प्रोजेक्ट में कई दशकों तक चलने वाला निरंतर निवेश शामिल है। प्रारंभिक बजट से कहीं अधिक राशि की आवश्यकता होगी, जिससे बजट में देरी, कटौती एवं वित्तीय अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। चरणबद्ध निवेश एवं अंतरराष्ट्रीय एवं निजी सहयोग से इस चुनौती का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।

- मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण: दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं मिशन कंट्रोल स्टाफ की आवश्यकता होगी। सुरक्षा संस्कृति, नैतिक मानदंड एवं उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें समय एवं संसाधनों का निवेश अनिवार्य है।

- अंतरिक्ष मलबा: पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले से ही कई निष्क्रिय उपग्रह एवं मलबे के टुकड़े मंडरा रहे हैं। नए स्टेशन को इनसे होने वाले टकराव एवं क्षति से बचाने के लिए नियमित कक्षा समायोजन, ट्रैकिंग एवं अंतर्निहित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करनी होगी।

संभावनाएँ: वैज्ञानिक, कूटनीतिक, रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण

भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन से न केवल तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति होगी, बल्कि इसके कई आयाम होंगे:

- वैज्ञानिक संभावनाएँ: अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को एक ऐसा अनूठा प्रयोगशाला प्रदान करेगा जहाँ माइक्रोग्रैविटी में जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी, खगोल विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन के नए प्रयोग किए जा सकेंगे। इससे विश्व स्तर पर अनुसंधान में योगदान, नवीन शोधपत्र एवं आविष्कार संभव होंगे।

- कूटनीतिक एवं रणनीतिक लाभ: एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं सॉफ्ट पावर में वृद्धि होगी। वैज्ञानिक आदान-प्रदान, अंतरिक्ष यात्री विनिमय एवं तकनीकी सहयोग से वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव मजबूत होगा। इसके साथ ही, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक संतुलन में भी यह एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा।

- आर्थिक संभावनाएँ: इस महाकाव्य प्रोजेक्ट से देश में उच्च तकनीकी विनिर्माण, रोजगार सृजन एवं नए उद्योगों का उदय होगा। मेक इन इंडिया के अंतर्गत विकसित होने वाली स्पेस हार्डवेयर तकनीक निर्यात के साथ-साथ निजी निवेश एवं स्टार्टअप्स के माध्यम से आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। स्पेस टूरिज्म एवं अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आने वाले राजस्व से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

- राष्ट्रीय गौरव एवं आत्मनिर्भरता: भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन न केवल तकनीकी सफलता का प्रतीक होगा, बल्कि यह युवाओं में आत्मविश्वास एवं “हम भी कर सकते हैं” के संदेश को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना देश की नवाचार क्षमता एवं आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) का जीवंत उदाहरण बनेगी।