साइमन कमीशन: भारत आगमन के संदर्भ, कारण और प्रभाव – एक विस्तृत विश्लेषण

परिचय

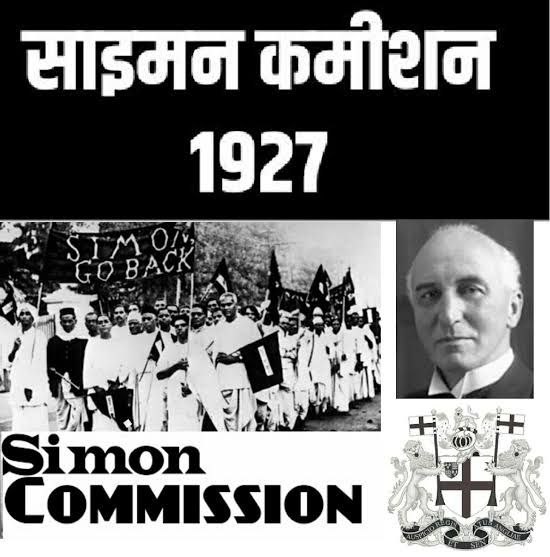

साइमन कमीशन, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय सांविधिक आयोग (Indian Statutory Commission) कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में गठित एक समिति थी। इसका उद्देश्य भारत में लागू 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना और भविष्य के संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना था। इस आयोग का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था और इसमें सात ब्रिटिश सांसद शामिल थे। विशेष रूप से, इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, जिसके कारण भारत में व्यापक विरोध और असंतोष फैल गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी, 1928 को हुआ, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। यह आलेख साइमन कमीशन के गठन के संदर्भ, इसके भारत आने के कारणों और इसके प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह घटना न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की विफलता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण साबित हुई। इस आलेख में हम देखेंगे कि कैसे एक औपनिवेशिक पहल भारतीय स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत करने का कारण बनी।

साइमन कमीशन क्या था?

साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर, 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम “इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन” था, और इसे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इस आयोग में सात सदस्य थे, सभी ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि, जिनमें क्लेमेंट एटली जैसे नाम शामिल थे (जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने)। इसका मुख्य उद्देश्य 1919 के भारत शासन अधिनियम की कार्यप्रणाली की जाँच करना और यह तय करना था कि भारत में शासन के लिए आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं। 1919 का अधिनियम भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत करता था, जिसमें प्रांतीय स्तर पर “द्वैध शासन” (Dyarchy) लागू किया गया था। हालाँकि, यह अधिनियम भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा करने में असफल रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को इसकी समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई।

किन्तु साइमन कमीशन के गठन में एक बड़ी खामी थी—इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ब्रिटिश सरकार का यह निर्णय भारतीय नेताओं और जनता के लिए अपमानजनक था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटेन भारत के लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम नहीं मानता था। इस कमी के कारण कमीशन को शुरू से ही विवादास्पद बना दिया गया, और भारत में इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया। कमीशन को भारत में दो चरणों में काम करना था—पहले 1928 में और फिर 1929 में—लेकिन इसका पहला आगमन ही भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया।

साइमन कमीशन के भारत आगमन के कारण

साइमन कमीशन का गठन और भारत आगमन कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से प्रेरित था। यहाँ इसके प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया है:

1. 1919 के अधिनियम की समीक्षा

1919 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके तहत भारत में प्रांतीय स्तर पर सीमित स्वशासन लागू किया गया था। इस अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 1927 में यह समयसीमा नजदीक आ रही थी, और ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को इस समीक्षा के लिए नियुक्त किया। हालाँकि, यह समीक्षा केवल औपचारिकता थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का इरादा वास्तविक स्वशासन देने का नहीं था।

2. ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति

1920 के दशक में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन (1920-22) और अन्य विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार की उस रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत वह भारत में अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहती थी। सुधारों का वादा करके भारतीय नेताओं को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्तव में यह सुधार सीमित और औपनिवेशिक हितों के अनुकूल थे।

3. ब्रिटेन में राजनीतिक दबाव

ब्रिटेन में उस समय कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसका नेतृत्व स्टेनली बाल्डविन कर रहे थे। कंजरवेटिव सरकार भारत में सुधारों को लेकर सतर्क थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई भी बदलाव ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के खिलाफ न हो। मूल योजना के अनुसार, समीक्षा 1929 में होनी थी, लेकिन सरकार ने इसे दो साल पहले शुरू कर दिया ताकि वह प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रख सके। यह समय से पहले घोषणा भारतीय नेताओं के लिए अप्रत्याशित थी।

4. भारतीय नेताओं को दरकिनार करना

साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल न करने का निर्णय जानबूझकर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय नेताओं की भागीदारी स्वशासन या स्वतंत्रता की मांग को मजबूत कर सकती है। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के लिए अस्वीकार्य था, जिन्होंने इसे औपनिवेशिक अहंकार का प्रतीक माना।

भारत में साइमन कमीशन का विरोध

साइमन कमीशन का भारत में स्वागत नहीं हुआ। इसके आगमन के साथ ही देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ विरोध के कारण और इसके स्वरूप को समझते हैं:

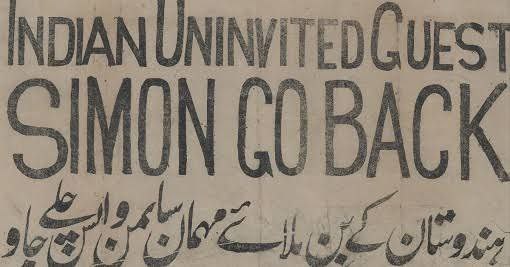

1. भारतीयों का बहिष्कार

आयोग में भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति सबसे बड़ा विवाद था। भारतीय नेताओं ने इसे “सफेद आयोग” करार दिया और इसे अपने आत्मसम्मान पर हमला माना। कांग्रेस ने इसके पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया, और “साइमन वापस जाओ” (Simon Go Back) का नारा देशभर में गूँज उठा।

2. राष्ट्रीय भावना का उदय

1920 के दशक में भारत में राष्ट्रीय चेतना अपने चरम पर थी। गांधीजी के असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने जनता को संगठित किया था। साइमन कमीशन को ब्रिटिश दमन का प्रतीक माना गया, जिसने लोगों को एकजुट होकर विरोध करने के लिए प्रेरित किया।

3. काले झंडे और हड़तालें

3 फरवरी, 1928 को जब साइमन कमीशन बॉम्बे (अब मुंबई) पहुँचा, तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। काले झंडे लहराए गए, और हड़तालें आयोजित की गईं। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ और मद्रास जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

4. लाला लाजपत राय की शहादत

30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर, 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।

साइमन कमीशन के प्रभाव

साइमन कमीशन का भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यहाँ इसके प्रमुख प्रभावों का विश्लेषण है:

1. राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा

कमीशन के खिलाफ एकजुट विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य संगठनों को एक मंच पर ला दिया। इससे स्वतंत्रता संग्राम में नई गति आई।

2. क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन

लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने इसका बदला लिया। 17 दिसंबर, 1928 को उन्होंने लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जे.पी. सांडर्स की हत्या कर दी। यह घटना क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

3. नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति

कमीशन के बहिष्कार के जवाब में भारतीय नेताओं ने 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, जो एक संवैधानिक मील का पत्थर था।

4. सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव

साइमन कमीशन के विरोध ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को गहरा किया। इसके परिणामस्वरूप 1930 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण बना।