दुनिया में जब भी किसी बड़े देश की नीतियों में बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब भी कोई नई व्यापारिक या आर्थिक नीति अपनाता है, तो बाकी देशों में हलचल मच जाती है। ऐसी ही एक नीति थी “ट्रम्प टैरिफ”—एक ऐसी व्यवस्था जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हिलाकर रख दिया। इस आलेख में ट्रम्प टैरिफ के अर्थ, इसके अमेरिकी हितों के लिए लाभ, वैश्विक प्रभाव, वैश्वीकरण को मिलने वाली चुनौती, ट्रेड वार से इसकी तुलना और भारत पर इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विस्तृत चर्चा का प्रयास हैं।

ट्रम्प टैरिफ का अर्थ

ट्रम्प टैरिफ (Trump Tariffs) वह विशेष आयात शुल्क (Import Duty) है जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अनेक देशों से आयात होने वाले सामानों पर लगाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिकी घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना और व्यापारिक असंतुलन को कम करना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि अमेरिका, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से असमान शर्तों पर व्यापार कर रहा है जिससे अमेरिकी उद्योगों, नौकरियों और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।

सरल शब्दों में, जब कोई देश विदेश से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है, तो उस सामान की कीमत देश के अंदर बढ़ जाती है। इससे वहाँ के उपभोक्ताओं को विदेशी सामान खरीदने में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में थोड़ी राहत मिलती है। यही विचार ट्रंप टैरिफ के केंद्र में रहा—अमेरिका में बने उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों की लोकप्रियता को घटाना।

एक छोटे से उदाहरण के साथ समझें:-

मान लीजिए, अमेरिका में 100 रुपये में स्टील की एक टन कीमत है, जबकि चीन से आयात होने पर वही स्टील 80 रुपये में मिल जाता है। इस स्थिति में अमेरिकी स्टील कंपनियों का माल महंगा लगता है और लोग या कंपनियाँ चीन से आयात करना पसंद करती हैं। ट्रंप टैरिफ के तहत, अमेरिका यदि चीन से आने वाले स्टील पर 25% का शुल्क लगा दे, तो चीन से आने वाले स्टील की कीमत 80 से बढ़कर 100 रुपये (80 + 20) हो जाएगी। ऐसे में अब चीन से आयात करना ज्यादा महंगा पड़ सकता है और अमेरिकी स्टील उद्योग को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

अमेरिकी हितों के लिए टैरिफ किस प्रकार लाभकारी?

ट्रंप टैरिफ के पीछे मुख्य तर्क अमेरिका के हितों को साधने का था। हम इस आलेख में देखेंगे कि किस प्रकार ये टैरिफ, कम से कम अल्पकाल में, अमेरिकी हितों के लिए लाभकारी सिद्ध हुए।

- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा:- टैरिफ लगाने से विदेशी सामान महंगा होने लगा। इसकी वजह से अमेरिकी निर्माताओं को अपनी वस्तुएं बेचने का बेहतर मौका मिला। कई स्टील और एल्युमिनियम कंपनियों ने नए संयंत्र लगाने या पुराने संयंत्रों का विस्तार करने की घोषणा की।

- रोजगार के अवसर में वृद्धि:- जब घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है, तो वे अधिक उत्पादन करते हैं। इससे नई फैक्ट्रियाँ, नए संयंत्र और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

- उचित व्यापार शर्तों का दावा:- ट्रंप प्रशासन ने चीन पर अक्सर आरोप लगाया कि वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके, या सरकारी सब्सिडी देकर अपने निर्यातकों को बढ़ावा देता है। टैरिफ के माध्यम से अमेरिका ने ये संकेत दिया कि यदि कोई देश अनुचित तरीके से व्यापार करेगा तो उसका सामना उच्च शुल्क से होगा।

- खुद को “Trade Deficit” से बाहर निकालने का प्रयास:- अमेरिका का तर्क था कि वह कई देशों से ज्यादा आयात करता है, अपेक्षाकृत कम निर्यात करता है। इससे अमेरिका का व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़ता जा रहा था। ट्रंप टैरिफ लगाने से आयात कम होने की सम्भावना जताई गई।

- राजस्व संग्रह में वृद्धि: आयात शुल्क बढ़ने से अमेरिकी सरकार को अतिरिक्त टैक्स के रूप में बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ। हालाँकि यह अलग बहस का विषय है कि यह राजस्व अमेरिकी जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी रहा।

ट्रंप टैरिफ का वैश्विक प्रभाव

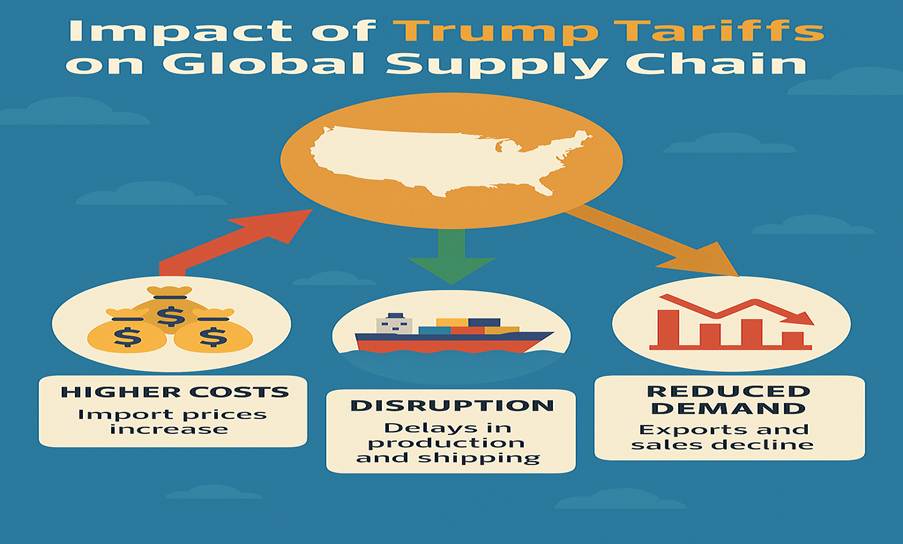

कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था जब अचानक टैरिफ लगाती है तो इसका असर सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे विश्वव्यापी सप्लाई चेन पर पड़ता है।

- चीन पर सीधा प्रभाव:

- चीन, अमेरिकी बाजार में कम दाम पर सामान बेचता रहा है। जैसे ही आयात शुल्क बढ़ाया गया, चीन का निर्यात प्रभावित हुआ।

- चीनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर पर भी दबाव बना, क्योंकि अमेरिकी बाजार चीन के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है।

- यूरोपीय संघ (EU) पर प्रभाव:

- यूरोपीय देशों को भी स्टील और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों पर टैरिफ का सामना करना पड़ा। इससे यूरोपीय कंपनियों को निर्यात महंगा पड़ा और वे नए बाजारों की तलाश में जुट गईं।

- यूरोपीय संघ ने भी प्रतिउत्तर में अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाया, जिससे व्यापार युद्ध (Trade War) का खतरा बढ़ गया।

- एशियाई देशों पर प्रभाव:

- चीन के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों के कुछ उत्पाद भी उच्च शुल्क के दायरे में आए।

- इन देशों ने अमेरिका से व्यापार समझौते की फिर से बातचीत शुरू की।

- उभरते हुए बाजार (Emerging Markets):

- कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अवसर भी मिला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ अब चीन से हटकर अन्य विकल्प ढूंढने लगीं।

- वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे देशों ने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया।

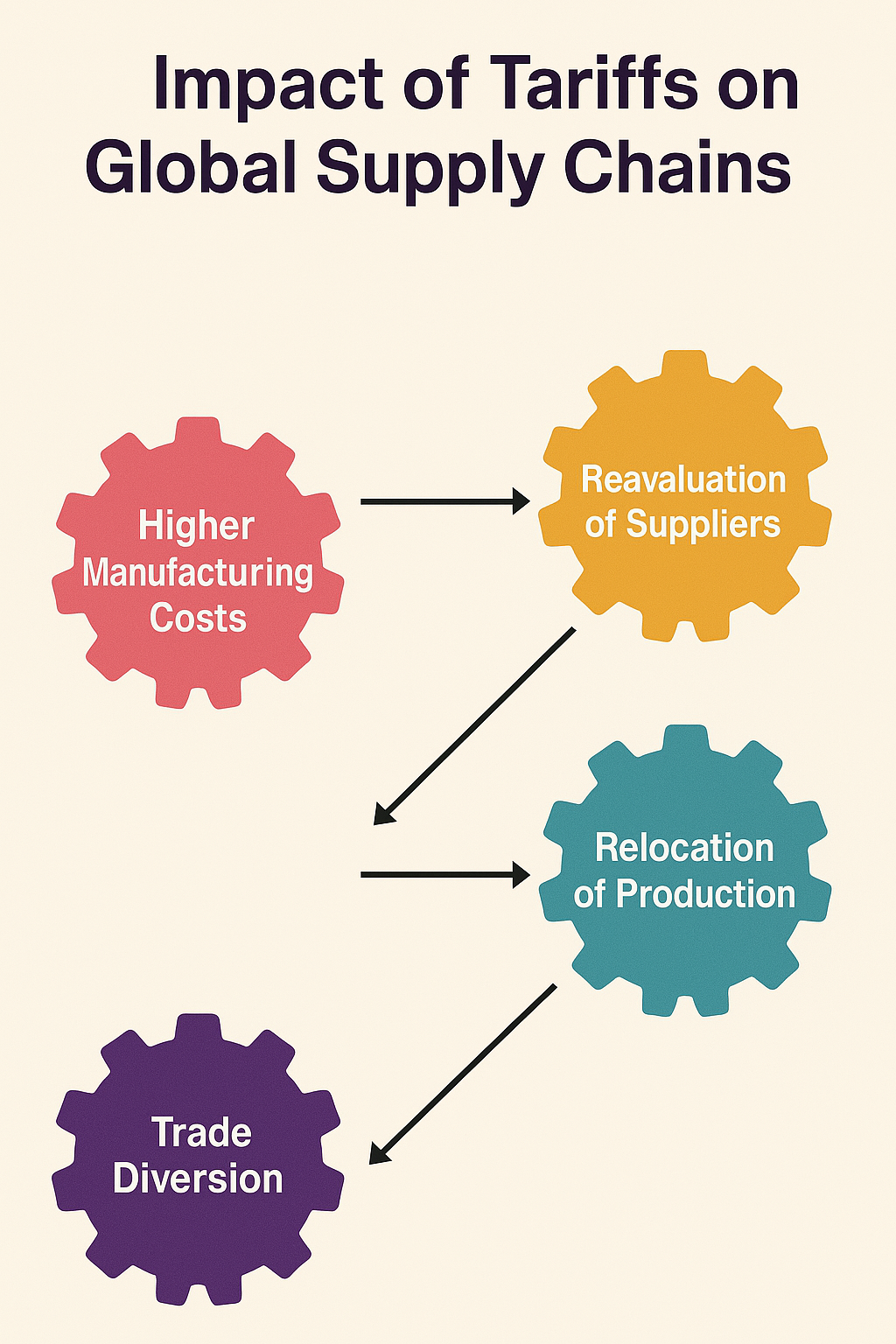

- वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव:

- कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में अपने उत्पादन केंद्रों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया ताकि वे अतिरिक्त टैरिफ से बच सकें।

- इससे दुनिया भर की सप्लाई चेन के नक्शे में बदलाव आने लगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर टैरिफ का प्रभाव

(1) ट्रंप टैरिफ लागू)

|

v

(2) विदेशी सामान महंगा

|

v

(3) अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम

|

v

(4) घरेलू उद्योग को बढ़ावा

|

v

(5) अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन केंद्र स्थानांतरित)

इस चार्ट से स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की टैरिफ नीति वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Global Supply Chain) को कैसे बदलती है।

क्या ट्रंप टैरिफ वैश्वीकरण को खत्म करने वाली नीति है?

वैश्वीकरण (Globalization) का मूल विचार है कि सारी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में कार्य करे, जहाँ देशों की सीमाएँ आर्थिक लेन-देन के दौरान बाधा न बनें। इससे देशों के बीच न सिर्फ व्यापार बढ़ता है, बल्कि तकनीकी आदान-प्रदान, सांस्कृतिक विनिमय, निवेश, आदि भी तेज़ी से होता है।

वैश्वीकरण की विशेषताएँ

- मुक्त व्यापार (Free Trade)

- बिना रुकावट वाले निवेश (FDI)

- आसान आयात-निर्यात

- सांस्कृतिक समन्वय

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग

ट्रंप टैरिफ बनाम वैश्वीकरण

- स्थानीयता पर ज़ोर: ट्रंप टैरिफ के पीछे ‘अमेरिका फर्स्ट’ का सिद्धांत है, जो वैश्वीकरण के बिलकुल विपरीत माना जा सकता है।

- मुक्त व्यापार पर अंकुश: टैरिफ सीधे-सीधे व्यापार पर टैक्स लगाता है, जिससे आयात को हतोत्साहित किया जाता है। यह मुक्त व्यापार की अवधारणा के विरुद्ध है।

- अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं: कई देश प्रतिकारस्वरूप अपने टैरिफ बढ़ाते हैं, जिससे अंततः वैश्वीकरण की गति कम हो सकती है।

परिणाम :-

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप टैरिफ वैश्वीकरण के प्रवाह में बाधा अवश्य डालते हैं, पर यह इसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाते। दुनिया अभी भी आपस में जुड़ी है और वैश्विक संस्थान (जैसे WTO) इन विवादों को सुलझाने का काम करते हैं।

क्या यह ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) जैसा है?

ट्रंप टैरिफ ने दुनिया के बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ एक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति पैदा कर दी। जब एक देश अपने सामान पर टैक्स बढ़ाता है तो दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई के रूप में टैरिफ लगा देता है। यही घटना व्यापार युद्ध (Trade War) कहलाती है।

व्यापार युद्ध के लक्षण

- टैरिफ और जवाबी टैरिफ: अमेरिका ने चीन के सामानों पर शुल्क लगाया, बदले में चीन ने भी अमेरिकी कृषि उत्पाद (जैसे सोया बीन) पर टैक्स बढ़ा दिया।

- व्यापार संधियों का पुनरीक्षण: देशों को अपने पुराने व्यापार समझौते फिर से देखने पड़ते हैं या नए समझौते करने पड़ते हैं।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमी: जब देश एक-दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हों, तो सहयोग के अवसर कम हो जाते हैं।

स्थिति का विश्लेषण

- अमेरिका और चीन के बीच ज़्यादातर विश्लेषक इसे “ट्रेड वार” ही कहते हैं।

- यूरोपीय संघ, कनाडा, मेक्सिको आदि से भी अमेरिका का टकराव बढ़ गया था, जो व्यापार युद्ध को और व्यापक रूप देता है।

- व्यापार युद्ध का नतीजा आम उपभोक्ताओं को महंगे सामान के रूप में भुगतना पड़ता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है।

ट्रंप टैरिफ का भारत पर प्रभाव

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत का निर्यात और अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश, दोनों ही बढ़े हैं। लेकिन ट्रंप टैरिफ ने भारत को भी अलग-अलग तरीकों से प्रभावित किया।

ट्रम्प टैरिफ सकारात्मक प्रभाव

- व्यापार विविधीकरण का अवसर:

- चीन पर बढ़े टैरिफ से अमेरिकी आयातकों ने चीन के बजाय अन्य बाज़ारों की ओर रुख किया, जिसमें भारत भी शामिल रहा।

- टेक्सटाइल, औषधि (फार्मास्यूटिकल्स), केमिकल्स, मोबाइल पार्ट्स आदि क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना हुई।

- मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन:

- अगर अमेरिकी कंपनियों को चीन में अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है, तो वे भारत में उत्पादन इकाइयाँ लगाने के लिए उत्सुक हो सकती हैं।

- इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिल सकता है।

- विकल्प के रूप में उभरना:

- चीन के विकल्प के तौर पर भारत की छवि मजबूत हुई। इससे भविष्य में और भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने की संभावनाएं बनती हैं।

ट्रम्प टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव

- स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ:

- ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर भी टैरिफ लगा दिए थे। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ा।

- इसका असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर देखने को मिला, जहाँ अमेरिकी निर्यात घट गया।

- व्यापार की अनिश्चितता:

- अमेरिकी नीतियों में अचानक बदलाव होने से व्यापार जगत में अनिश्चितता पैदा हुई।

- कई भारतीय कंपनियों को अपने भविष्य के निवेश और निर्यात रणनीतियों की पुनर्समीक्षा करनी पड़ी।

- खाद्य एवं कृषि क्षेत्र पर दबाव:

- भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर भी अमेरिकी टैरिफ बढ़ाए जा सकते थे। इससे किसान और कृषि-व्यापार प्रभावित हो सकता है।

भारत के प्रमुख प्रभावित क्षेत्र

| क्षेत्र | प्रभाव |

| टेक्सटाइल | सकारात्मक (अमेरिका में निर्यात बढ़ा) |

| इलेक्ट्रॉनिक्स | सकारात्मक (नई कंपनियों का आगमन) |

| स्टील | नकारात्मक (अतिरिक्त टैरिफ से निर्यात कम) |

| ऑटो पार्ट्स | मिश्रित (कुछ पार्ट्स पर अवसर, कुछ पर टैरिफ) |

| फार्मा (औषधि) | सकारात्मक (चीन का विकल्प बनने का मौका) |

वैश्विक उदाहरणों से सीख

दुनिया के कई अन्य देश भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं:

- जापान-यूएस व्यापार टकराव (1980-1990 के दशक):

- अमेरिकी कार उद्योग तब जापान से मिल रही प्रतियोगिता से परेशान था।

- अमेरिका ने जापानी कारों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे जापान ने अपनी कंपनियों के प्लांट अमेरिका में लगाने शुरू किए।

- यूरोपीय संघ-यूएस टकराव:

- जब यूरोपीय संघ ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया, अमेरिका ने भी बदले में यूरोपीय स्टील पर शुल्क बढ़ाया।

- आखिरकार समझौता करना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ की आर्थिक हानि बढ़ रही थी।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यापार युद्ध का अंत या तो आपसी समझौते से होता है या फिर विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे निकायों के दखल से।

ट्रम्प टैरिफ के संभावित दीर्घकालिक परिणाम:-

ट्रम्प टैरिफ का प्रभाव केवल अल्पकालिक नहीं हैं। इससे आने वाले समय में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं:

- नई व्यापार संधियाँ:

- कई देश एक-दूसरे से नये व्यापार समझौते कर सकते हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके।

- क्षेत्रीय व्यापार संधियाँ (Regional Trade Agreements) की महत्ता बढ़ सकती है।

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रणनीति में बदलाव:

- कंपनियाँ अपने उत्पादन केंद्रों को एक ही देश पर निर्भर रहने के बजाय, कई देशों में विभाजित कर सकती हैं। इससे सप्लाई चेन में विविधता आएगी।

- वैश्विक मंदी का खतरा:

- यदि व्यापार युद्ध लंबा चला तो इसका असर वैश्विक GDP पर पड़ सकता है।

- कई आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक टैरिफ की उच्च दरें दुनिया को मंदी की ओर धकेल सकती हैं।

- अमेरिका की अगुवाई पर प्रश्नचिन्ह:

- अमेरिका जिस तरह से विश्व व्यापार के नियमों को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ रहा है, उससे उसकी वैश्विक अगुवाई पर प्रश्न उठे हैं।

यह चार्ट दर्शाता है कि एक टैरिफ कितने स्तरों पर असर डालता है और कैसे यह व्यापार युद्ध का रूप ले सकता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

WTO का उद्देश्य दुनिया में व्यापार को सुगम बनाना, विवादों का निपटारा करना और व्यापार नियमों में पारदर्शिता बढ़ाना है।

- WTO की भूमिका:

- यदि कोई देश अनुचित तरीके से भारी टैरिफ लगाता है, तो प्रभावित देश डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करा सकता है।

- WTO तटस्थ होकर विवाद पर विचार करता है और समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

- अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय संघ, चीन, भारत, रूस जैसे बड़े व्यापारिक खिलाड़ी अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं।

- कई देशों ने प्रतिउत्तर में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाकर प्रतिक्रिया दी।

- भावी दिशा:

- वैश्विक मंचों पर इन नीतियों का विरोध हुआ है, परंतु अमेरिका अब भी अपनी रणनीति को उचित ठहराता आया है (ट्रंप प्रशासन के दौरान)।

- भविष्य में, अमेरिका की अगली सरकारें इन नीतियों में बदलाव कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

क्या भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है?

भारत को अपनी व्यापारिक रणनीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वैश्विक स्तर पर टैरिफ और व्यापार युद्ध जैसी स्थिति से कैसे निपटना है:

- विविध बाजारों पर ध्यान:

- सिर्फ अमेरिका या किसी एक बड़े बाजार पर निर्भरता कम करने की रणनीति अपनानी चाहिए।

- यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निर्यात के मौके तलाशे जा सकते हैं।

- घरेलू उद्योगों की क्षमता निर्माण:

- यदि हमारे उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होंगे, तो उच्च टैरिफ होने पर भी निर्यात जंग में बने रह सकेंगे।

- तकनीकी उन्नति:

- शोध एवं विकास (R&D) पर निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जा सकते हैं।

- व्यापार समझौतों का विस्तार:

- क्षेत्रीय Comprehensive Economic Partnership (RCEP) जैसे समझौतों का हिस्सा बनकर भारत अपनी निर्यात क्षमता बढ़ा सकता है।

- कृषि निर्यात को सशक्त करना:

- कृषि क्षेत्र भारत की रीढ़ है। अगर इसमें वैल्यू-एडिशन हो और ब्रांडिंग की जाए, तो इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकती है।

व्यावहारिक उदाहरण: भारत के आयात-निर्यात स्थिति (ट्रम्प टैरिफ से प्रभावित होने पर)

एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं:-

- भारत से अमेरिका को निर्यात: टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज

- अमेरिका से भारत को निर्यात: रक्षा उपकरण, मशीनरी, पैटेंटेड दवाइयाँ, तकनीक

यदि ट्रम्प टैरिफ के कारण अमेरिका भारतीय स्टील पर 25% शुल्क लगाता है, तो भारतीय स्टील की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी। इससे अमेरिकी खरीदार दूसरी जगह से या घरेलू बाजार से स्टील खरीदने की कोशिश करेंगे। भारत का स्टील निर्यात कम हो सकता है।

इसी तरह, यदि अमेरिका चीन के सामान को रोकता है, तो वहाँ के खरीदार भारत से कोई सामान लेना चाहें तो इसे भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर भी कहा जा सकता है।

दीर्घकाल में संतुलन बनाना क्यों जरूरी है?

समग्र रूप से देखें, तो टैरिफ एक सीमित समय के लिए घरेलू उद्योगों को सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन:

- लंबे समय में महंगाई: आयात महंगा होने पर घरेलू बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं।

- प्रतिशोधी टैरिफ: दूसरे देश भी बदले में टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिससे निर्यातकों को नुकसान होगा।

- वैश्विक मंदी का खतरा: लगातार बढ़ते टैरिफ व्यापार प्रवाह को कम कर सकते हैं और वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी कर सकते हैं।

इन कारणों से, देशों को आपसी संवाद और संधियों के माध्यम से संतुलन बनाना जरूरी हो जाता है।

निष्कर्ष

ट्रम्प टैरिफ ने न केवल अमेरिकी व्यापार नीतियों में बदलाव लाया, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रिश्तों को हिलाकर रख दिया। भले ही अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक छोटा-सा ‘उपकरण’ नजर आता हो, पर इसका प्रभाव बहु-आयामी और बहु-स्तरीय रहा है।

- अल्पकाल में: अमेरिकी उद्योगों को कुछ फायदा, रोज़गार में वृद्धि की आशा, और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश दिखी।

- दीर्घकाल में: यह नीति वैश्विक व्यापार प्रणाली में अस्थिरता लाती है, जिससे व्यापार युद्ध, वैश्विक मंदी का खतरा और वैश्वीकरण की गति पर विराम लग सकता है।

- भारत के संदर्भ में: सकारात्मकता इस रूप में देखी जा सकती है कि भारत को चीन का विकल्प बनने के अवसर मिले, पर स्टील और अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक असर भी झेलना पड़ा।

क्या यह वैश्वीकरण को खत्म कर देगा?

नहीं, यह वैश्वीकरण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, पर इसे धीमा जरूर कर सकता है।

क्या यह व्यापार युद्ध है?

कई मायनों में, हाँ। जब दो देश एक-दूसरे पर टैरिफ और जवाबी टैरिफ लगाते हैं, तो वह ट्रेड वार ही होता है।

अंतिम टिप्पणी:-

व्यापारिक नीतियाँ केवल आर्थिक गणनाओं से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों और कूटनीतिक समीकरणों से भी संचालित होती हैं। ट्रम्प टैरिफ इसी का एक उदाहरण है, जहाँ अमेरिका ने अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भूकंप-सा ला दिया।

भारत के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र रखे, अपनी उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करे, और बहुराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत बनाकर रखे। सिर्फ एक बाजार पर निर्भरता कम करके, भारत अपने निर्यात को विविध रूप दे सकता है। इसी में उसके दीर्घकालिक हित समाहित हैं।

इस प्रकार “ट्रंप टैरिफ” की कहानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आयामों को समेटे हुए है।

“व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भी फैसला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता—उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है।”

— यह वाक्य इस पूरे परिदृश्य का सार बताता है।